カリキュラムにかかわる一連の過程を4位相1)に区分けした上で本研究の位置づけを明らかにしてみる。カリキュラムの過程とは「分析」「記述」「実践」「評価」という4位相であり、ここでは便宜的に4段階のサイクルとして考える。このような位相分けは既存の枠組みと異なっており、「記述」という位相を組み入れた点に特徴がある。「記述」位相は、他の位相と並ぶ重要な位置づけを与えられている。

カリキュラムにかかわる一連の過程を4位相1)に区分けした上で本研究の位置づけを明らかにしてみる。カリキュラムの過程とは「分析」「記述」「実践」「評価」という4位相であり、ここでは便宜的に4段階のサイクルとして考える。このような位相分けは既存の枠組みと異なっており、「記述」という位相を組み入れた点に特徴がある。「記述」位相は、他の位相と並ぶ重要な位置づけを与えられている。〈没・論文〉

林 向達

【1】はじめに (1)カリキュラム観の分類

【2】カリキュラム記述に関する問題設定 (2)コミュニケーション・モデルの検討

(1)カリキュラムの4位相 (3)媒介的カリキュラム観の特徴

(2)「記述」位相におる3つの次元 【4】記述様式の分類:線形と非線形

(3)「記述」位相における先行研究 (1)ハイパーテキスト

【3】2つのカリキュラム観: (2)非線形記述様式と媒介的カリキュラム観の親和性

線的カリキュラムと媒介的カリキュラム 【5】カリキュラムデータベース時代の課題

【1】はじめに

地域及び学校現場における教育の独自性を重視するようになると、全体としてより多様な教育目標や教育計画、教育実践が現れてくることになる。しかし多様な教育というのは、容易なものではない。地域・学校重視の教育とは、その場所独自の教育の創造を期待したものであるにもかかわらず、現実には模範となる教育実践事例を渇望する現場の姿がある。

ただしこのような実態は、不自然なものではないと思われる。たとえば学術研究の世界では、創造性や新規性、独自性なるものが先行成果の知見に基づいていることも多い。蓄積された財産を利用して独自の教育実践を開発・展開していくことは、むしろより一層奨励されるべきである。むしろ問題視されなければならないのは、地域や学校現場に向けて、蓄積された財産が十分に共有され得るシステムが提供されているかどうかであろう。

蓄積された事例記録・資料が十分に活用されていない問題は、もっと身近なところでも起こっている。各学校が行なう公開研究授業や授業研究会といった活動は、平素の教育実践にも繋げられる様々な成果を残すものであるが、多くの学校では残念ながら成果がうまく活かされていない。特に公開の研究授業や授業研究会の場は、行事としての性格が色濃いため、学校の日常と切り離されてしまいがちである。まして、作成されるたくさんの記録や資料は、他の多くの学校現場に届かない。斯くして日本全国でいつでも似たような授業研究が展開し、膨大な記録も共有されないまま眠り続けることになっている。

教育目的に始まり教育課程や授業計画、授業記録、評価に至るまで、様々な情報は文書化され、記録されている。今後多様な教育の在り方が推進されるならば、こうした記録の重要性は増えていく。同時に、記録が活用されなければならないことにも目を向けなければならない。情報が共有され活用されることで、現場独自のより豊かな教育実践が発芽する可能性がある。だとすれば、教育に関する情報を記録、共有、活用するシステムが構想されるべきではなかろうか。

本研究は、多様化する方向にあるカリキュラムがデータベース化されるであろうという予見に基づき、カリキュラム観とカリキュラム記述様式を主題とする。カリキュラムのデータベースが構築される場合、必然的にカリキュラムをどのように捉えるべきかという「カリキュラム観」の問題と、それをどのように情報として記録すべきかという「記述」の問題に直面するからである。

まず【2】でカリキュラム研究において記述の問題がどのように議論されてきたかを概観し、【3】においてカリキュラムの線的在り方と媒介的在り方について考え、本研究なりのカリキュラム観を提示する。そのような検討を経て【4】ではカリキュラムの記述様式を線形と非線形とに分け、非線形に対する理解の必要性を強調する。最後に提示されたカリキュラム観とカリキュラム記述様式を具体的なカリキュラム開発の過程へと展開するために議論しなければならない課題を提示する。

【2】カリキュラム記述に関する問題設定

カリキュラムを記述するとは、ある教育目的・目標に照らして教育内容を構造化し教育計画を作成していく行為そのものを含めて考えることが一般的である。よってカリキュラム研究は、カリキュラムの構成原理を始めとした構成・開発に関わる主題を研究対象としてきた。また一方で、教育内容を構造化する行為に絡めカリキュラムの知識論的考察を展開する研究やカリキュラムそのものを社会学的に考察する流れも見受けられる。その他にも、実践に関わってどのようにカリキュラムの経営を行なうかという側面もカリキュラム研究の重要な対象領域である。

「カリキュラムを記述する」とは、もっと局所的な行為を指すものだと考えることもできる。一般的に「記述」とは文章に書き記すこと、情報を記号化し固定化する行為である。我が国の義務教育における教育内容の全国基準は『学習指導要領』として文書化されている。各学校の教育目標や教育計画は学校要覧を始めとして文書化されている。特定教科の教育内容の多くは教科書に記されている。つまり我々がカリキュラムを記述するという場合、構成・開発にいかなる方法論が用いられようとも、最終的には記録媒体へ記述されるという過程が不可欠である。そのように考えた上で、カリキュラムを記述するとは、狭義の記述行為についても指し得ると考える。

(1)カリキュラムの4位相

カリキュラムにかかわる一連の過程を4位相1)に区分けした上で本研究の位置づけを明らかにしてみる。カリキュラムの過程とは「分析」「記述」「実践」「評価」という4位相であり、ここでは便宜的に4段階のサイクルとして考える。このような位相分けは既存の枠組みと異なっており、「記述」という位相を組み入れた点に特徴がある。「記述」位相は、他の位相と並ぶ重要な位置づけを与えられている。

カリキュラムにかかわる一連の過程を4位相1)に区分けした上で本研究の位置づけを明らかにしてみる。カリキュラムの過程とは「分析」「記述」「実践」「評価」という4位相であり、ここでは便宜的に4段階のサイクルとして考える。このような位相分けは既存の枠組みと異なっており、「記述」という位相を組み入れた点に特徴がある。「記述」位相は、他の位相と並ぶ重要な位置づけを与えられている。

「分析」位相は、上述したようにカリキュラム研究の主要な対象領域である。カリキュラム構成・開発には欠かすことの出来ない位相であろう。これに関わるカリキュラム構成原理についての研究は枚挙にいとまがない。

「実践」位相における研究は、教育方法学が主な領域として、教育現場においても盛んに授業実践研究が行なわれている。これについてもその成果は膨大に存在するといってよい。カリキュラム経営もこの位相に深く関わるものである。

「評価」位相については、カリキュラム研究領域で「カリキュラム評価」研究という形で現れており、「分析」位相とも密接に関わってくる。新しいところでは「ゴール・フリー評価」研究2)を見ることが出来る。また広い意味でカリキュラムそのものを批判的に考察する様々な理論研究3)もこの位相に含まれ得る。

これら3つの位相に比して、「記述」位相に関する研究とは何であろうか。ここで想定する「記述」とはどのようなものであろうか。

「記述」位相に関する位置づけをカリキュラム研究内において問うにあたり、昭和49(1974)年に行なわれた「カリキュラム開発に関する国際セミナー」の第2分科会報告「カリキュラム開発における教授・学習過程と評価」を参照することは意味のあることである。なぜならばこの報告は「羅生門的接近」に触れる中でカリキュラム開発の「記述」の側面について浮き彫りにするからである。報告の「羅生門的接近」に関する件において、その一般的手続きとして「記述」が下記のようにはっきりと位置づけられている。

「教授活動によって学習者に何がひき起こされたのか、そのすべての結果が、できる限り多様な視点から、できる限り詳しく叙述される。」4)

国際セミナーにおける議論は、「工学的接近」と「羅生門的接近」の対比の中で、カリキュラム開発が教授・学習過程を場所として展開するものであることを強調していた。これは「工学的接近」によるカリキュラム開発が単にカリキュラムを出来上がったもの(本研究の関心に引き寄せて表現するなら「記述されたもの」)として捉えるのに対し、「羅生門的接近」では教授・学習活動を通してカリキュラムを作り続けていくという手続きの違いとなって現れている。そこで上記の一文に示されるように「羅生門的接近」によるカリキュラム開発では活動の「記述」が明示されるわけである。しかし一方の「工学的接近」にも、明示されるには至らなくとも「記述」の側面が形を違えて存在していることがわかる。

「記述」という行為から、両者をあらためて見直してみる。「羅生門的接近」では、教授・学習活動の結果をカリキュラム開発にフィードバックするために活動を詳細に「記述」する必要性が明示された。しかし「記述」の問題が実作業に現れるのは活動を記録する場面に留まらない。一般的目標を示す際にもそれは何らかの形で「記述」されるからだ。一方の「工学的接近」も、教授学習活動の記述を明示していないという違いはあるが、一般目標から特殊目標、行動的目標そして教材に至るまで「記述」の作業は至る所で見受けられる。

斯様に「記述」という行為は両接近の対比を越えて然るべき位置を占めており、カリキュラム構成・開発のあたって不可避な存在である。本研究が「記述」位相を重視するのもこうした実態に注目するからに他ならない。しかしながら「記述」位相は、「工学的接近」の文脈において「記述」の文字が見当たらないのに象徴されるように、カリキュラム構成・開発の中で際だって言及されてこなかった。「分析」位相に関わるカリキュラム構成原理研究などを見回しても、カリキュラムの構造化・構成原理に関して言及はされるが、それをどのように記述していけばよいかについてはほとんど言及がなかったのである。

(2)「記述」位相におる3つの次元

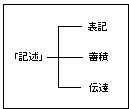

ここで「記述」という概念について細分化する必要性が派生してくる。「記述」という位相は、さらに3つの次元に区分けでき、以降の議論も各次元について論じ分けていかなくては混乱をきたしてしまうからである。3つの次元とは「表記」「蓄積」「伝達」という区分けである。

ここで「記述」という概念について細分化する必要性が派生してくる。「記述」という位相は、さらに3つの次元に区分けでき、以降の議論も各次元について論じ分けていかなくては混乱をきたしてしまうからである。3つの次元とは「表記」「蓄積」「伝達」という区分けである。

従来まで、カリキュラムの構造が決定されれば、それがそのままカリキュラムの表記に反映されると無意識に信じられてきた節がある。カリキュラム表記の問題は取るに足らないことだと考えられていたのは、たとえば次のような前提があったと思われる。一般的に我々がカリキュラム開発行為に際して用いるのは言語であり、その上で思考分析し、教育内容を構造化し、カリキュラムを表記する。こうした一連の流れは言語という共通の土台で展開している以上、連続した繋がりに有ると考えるのが自然である。ゆえにとりたてて表記の問題を主題化する必要性が見受けられない。以上のような前提がカリキュラム研究全般に横たわっていたのではないか。

しかし、米村まろかの検討5)などによって、こうした前提は退けられつつある。果たしてカリキュラムは意図したとおり表記されているのかどうかという問いの可能性が開かれていく。

また斯様な表記次元のみならず、「記述」位相は蓄積と伝達の次元も含んでいる。蓄積とは、カリキュラム・データベースのようなものを考える場合に重要な要素である。伝達の次元は、カリキュラムを全国の学校現場・教員間で共有し、相互に利用し合うシステムに関与する。

(3)「記述」位相における先行研究

表記:表記の問題について、カリキュラム研究の文脈内でこれを直接言及したものは見当たらない。一方、授業研究の文脈では授業観察の記録法について触れるのは一般的である。たとえば授業の質的研究では、分析材料となる観察データの記録の際に観察者の主体的な理念が入り込み、現実を切り取る枠組みが変わってしまう点について気をつけている6)。このような教授学習活動の記述問題は、カリキュラム開発の「羅生門的接近」においても同様に考えねばならない。

また佐藤学は、ジョセフ・シュワブ(Joseph J. Schwab)の「実践的様式」に関する議論に触れている7)。実践の言語による教室を基礎としたカリキュラム改造の可能性の探求として取り上げられているが、直接的に記述の問題に触れているわけではない。しかし、これに関連して市場に出回る教育書の多くが教師など実践家によって執筆されている状況を鑑みれば、それらの記録を現場におけるカリキュラム実践の記述事例として表記次元の検討材料と捉えることができる。8)

蓄積:カリキュラムのデータベース化(蓄積・集積)に関しては、浅沼茂らの研究グループによって基礎的研究が手がけられている9)。主にデータベース時代を見据えたカリキュラム再編の原理研究についての色彩が強く、具体的な方法論の議論はこれからである。このような原理研究は「合理的に一貫した体系」の模索であり、蓄積された情報に検索可能性をもたらす重要な枠組みづくりの端緒である。

ほかこれとは別に教育大学などで授業研究資料の整備が進んでいると聞く。現場における校内研究の様々な成果が報告書としてまとめられるものの、多くは再び参照されることなく保管場所で眠り続けることが多い。記録された情報が活用されることなく再生産され続けていることに対して現場の不満は増え続けている10)。この問題には、蓄積されている情報の整備が不足しているという側面と、情報を再利用して実践に繋げるための土壌が未成熟であるという側面がある。大学・研究機関における研究資料の整備と再利用の促進は、伝達の次元とも関わったカリキュラム・データベースの大きな課題である。

こうしたデータベースの延長線上にはコンピュータを利用し、電子情報としてカリキュラムを蓄積管理するシステムの可能性も示される。電子化を前提としたカリキュラム記述の問題がすでに今日的な課題として存在していると考えるべきである。

伝達:カリキュラムの伝達の次元は、情報通信社会の到来によって特に変化の激しい次元である。今井重孝は社会システムと知識の考察の中で、歴史上の文字の発明や印刷術の発明に触れ、書物によるコミュニケーション形態の変化についてわずかながら言及している11)。

ほかに長尾彰夫が義務教育の教育課程基準である「学習指導要領」が読まれているかどうかという問いから教育課程の伝達について述べている12)。

これらの考察には、コンピュータという情報機器の登場によって情報記述の様式に大きな変化がもたらされ、さらに深められなければならない余地が現れた。電子化によってカリキュラムの表記は修正が容易になり、情報は大量に蓄積できるだけでなく検索可能性を保持し、そして相互利用を前提とした共有が可能になる。「記述」位相に通底する様式の変化が、カリキュラムそのものの性質とそれに関わる教育現場の在り様に新たなイメージを加えようとしているのである。

情報機器が現れる前の記述様式と新たに加えられる記述様式に関する比較検討は【4】で再び触れることとし、次節では記述される対象たるカリキュラムについて、線的/媒介的という切り口を示しながら本研究におけるカリキュラム観を明らかにしておきたい。

【3】2つのカリキュラム観:線的カリキュラムと媒介的カリキュラム

(1)カリキュラム観の分類

「カリキュラム」とは、学習指導要領・教育計画などの記述されたものと潜在的カリキュラムの問題を含む日常の教育実践という二者が重なり合った領域に生まれる媒介的概念であると考えることができる。前者が「静的」後者は「動的」であるとすれば、静と動の重なりだと表せる。しかしそのような多義的なカリキュラム観は従来とられ難かった。

従来、日本のカリキュラム研究対象が長らく静的な「教育課程」に向けられていたのは、「学習指導要領の基準性の強化」という歴史的経緯に端を発している。それまで現場の実践成果を反映させながら動的に展開してきたカリキュラム研究が衰退し、文字通り「教育課程」研究に押し込められたとするのがこの領域での一般的見解である13)。これを契機として、教育課程(教育内容)研究と教育実践(教育方法)研究はある隔たりを描きながら道を進んでいくことになったと考えられている。

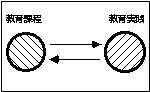

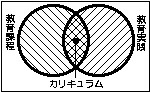

従来型のカリキュラム観(a)と本研究が提示するカリキュラム観(b)を図に示せば、次のようになる。前者を「線的カリキュラム観」後者を「媒介的カリキュラム観」と呼び分けておく。

(a)

(a)  (b)

(b)

従来のカリキュラム研究は、主に線的カリキュラム観に基づいて展開していたと考えられよう。図中、明文化された静的な「教育課程」を「教育実践」として展開していくことが右方向の矢印に含意されている。一方、左向きの矢印は実践からのフィードバックを示している。線的なカリキュラム観は「教育課程」と「教育実践」間の線的やり取りの合理性を捉えたモデルといえる。

ところが、こうした線的なカリキュラム観では「教育課程」と「教育実践」との相互作用の表現が弱いだけでなく、潜在的なカリキュラムの問題をうまく包含できていない。実際の教育現場では教師の一挙手一投足あるいは教師の省察や熟考が、生きられたカリキュラムとして児童・生徒へ立ち上がってくる。また教育技術に関する研究が学校現場・現職の教師達に広がっているのも、教育実践の定式化や記述の試みが重視されているということであり、すなわちその重要さを反映している。こうした「教育課程」と「教育実践」との狭間で起こっている揺れは、線形の合理的イメージによって収まりがつくものではない。そこで本研究では、冒頭記した媒介的カリキュラム観を提示する。このようなカリキュラム観の提示根拠として「教育課程」と「教育実践」間のやり取りをコミュニケーション過程であると考えた場合のコミュニケーション・モデルに関する検討を位置づける。

(2)コミュニケーション・モデルの検討

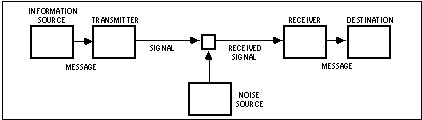

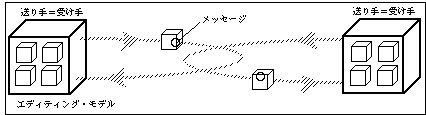

コミュニケーション・モデルとして古典的なものにC.E.シャノンとW.ウィーバーの提唱したものがある(図参照)14)。このモデルは、至極単純な情報伝達構造を持つが、モデルを提示するにあたって、シャノン達はコミュニケーションの問題をレベルAからCまで3つ設定し、レベルAに関する考察としてこの図を示したのである15)。

Claude E. Shannon, Warren Weaver(1949):THE MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION

シャノンとウィーバーのコミュニケーション・モデルは、コミュニケーション(通信)を数学的に捉えようとする合理主義的試みであり、普遍的なモデルとして提示された。図からも典型的な線形コミュニケーション・モデルであることが確認できる。

しかし、線形コミュニケーション・モデルでは不十分な側面も存在する。線形モデルは、意図した情報が、中途段階にノイズが影響するにしても、相手へ直線的に伝達されるものであるという至極当然な前提を掲げている。ところが現実のコミュニケーションは意図した情報が相手に伝達されるとは限らない場合が多い。それはノイズの影響による不通ではなく、意味の伝達の次元においてまったく異なったものが伝達される可能性のことを指している16)。線形モデルは合理的な構造を提示し得てはいるものの、現実を捉えるには何かが欠けていたのである。

そこでシャノンとウィーバーのコミュニケーションモデルとは別に松岡正剛が提示した「エディティング・モデルの交換」というモデル17)について考慮する余地があると思われる。

松岡正剛(1996)『知の編集工学』

松岡は、コミュニケーションが「意味を写像的に交換する」ものだとし、シャノンらの線形モデルで言うところのエンコードされた言葉や身振りはいったん「意味の市場」に放り出され、相手が自身で必要な意味を引き抜いてくるものだと考える。シャノンらの線形モデルには、このような「意味の市場」というような広がりを持った場所は想定されていない。そこで松岡の示したモデルを「意味の市場」の媒介性を捉えて、媒介的コミュニケーション・モデルと呼び区別する。このようなモデルは、非線形的であり、「意味の市場」という場所がコミュニケーションにおける全体性を引き受けている。

こうした考えに近い論者に半田智久がおり、半田は知能環境論の文脈の中で次のように述べる。

「コミュニケーションとはモノの伝達ではなく、情報によって喚起される意味、すなわち知識の交流を指す。つまり、情報コミュニケーションの主体は情報ではなく、コミュニケーションにあり、しかもそのコミュニケーションとは伝達とか伝送ということではなくて、関係の成立、知識の生成と交流を指しているのである。」 18)

さらにカリキュラム開発に関する国際セミナー報告書の次のような文言を比べておきたい。

「教授・学習過程は、単に出来上ったカリキュラムを実施に移す場なのではなく、カリキュラムがそこで形成され、開発され、評価され、修正されていく場だということになる。」19)

コミュニケーションおよびカリキュラム開発のいずれも、全体を含み得る総体的な場所の生成や存在が基盤となっていることがわかる。

(3)媒介的カリキュラム観の特徴

以上のコミュニケーション・モデルに関する整理を、「教育課程」と「教育実践」とのコミュニケーション過程に適用し媒介的カリキュラム観の根拠とすれば次のようになる。

現実の教育現場でカリキュラム開発が行なわれる場面を想定するならば、国際セミナー報告書が記すように教師は実際の教授学習活動の中でカリキュラムの開発サイクルを展開していくと考えられる。より現実的に表現すれば、カリキュラム開発は様々な位相が平行して展開していくものだと考えることができる。このような状況は、静的な「教育課程」と動的な「教育実践」が教育の場で重なり合い、密接なコミュニケーション関係にあると見なすのが自然である。顕在的/潜在的を問わず、教育経験そのものがカリキュラムであるとすれば、これは合理的な線的形式に留まり得ないむしろ場所的な形式に支えられるべきものであり、その場所を媒介として、「教育課程」は記述された教育内容を、「教育実践」は生きられていく教育現実を恒常的に付き合わせていくカリキュラム観が望まれる。だとすれば、このような「教育課程」「教育実践」間のコミュニケーションには「媒介的コミュニケーション・モデル」がより適しており、そのモデルに立脚する「媒介的カリキュラム観」は、現場を基盤としたカリキュラム観としてふさわしいと考えられるのである20)。

では媒介的カリキュラム観は「工学的接近」及び「羅生門的接近」に基づくカリキュラム観との比較において、また「基底カリキュラム/実践カリキュラム」議論における実践カリキュラム(展開カリキュラム)との比較において、どのような違いが見いだせるだろうか。いずれも教授学習活動をカリキュラムの構成・開発されていく場所であると見なしている点では共通性がある。しかし媒介的カリキュラム観が他と決定的に異なるのは、先の「媒介的コミュニケーション・モデル」に立脚して、カリキュラム「記述」の問題に関与する観点が含まれている点である21)。

あらためて媒介的カリキュラム観とは、線的カリキュラム観との関係において、どのような点に特徴があるのか。またその長所とは何かを整理する。

総体的:特定の教育実践活動と深く結びつくことによって、そこで展開される事象の全体性を引き受ける。つまり事実に基づいた問題を基礎(problem-based)としたカリキュラム観である。この点は「ゴール・フリー評価」との親和性が高いと思われる。

主体的:特定事実に深く関与するということは、そこに関わる主体によってカリキュラムの在り方が左右されるということである。教育課程を外部からやって来たものとして捉える線的カリキュラム観に比して、媒介的カリキュラム観は現場がカリキュラムを構成・開発する在り方を含意する。

柔軟性:動的な教育実践に追随するために、教育計画は随時更新する必要に迫られる。これまで固定化傾向にあった教育課程も柔軟性を持たねばならない。後述するカリキュラム観の往来とは、この柔軟性を生み出す原理でもある。

相補的:媒介的カリキュラム観は、線的カリキュラム観との相補的位置づけを有している。媒介的カリキュラム観によって線的カリキュラム観が排除されるのではなく、カリキュラム構成・開発過程で選択的に用いられる。両カリキュラム観を場面に応じて適宜選択することが、カリキュラム記述にとり重要な原理であると考えられる。

斯様な特徴に基づいて媒介的カリキュラム観の重要性を強調しておく。本節におけるカリキュラム観の分類を念頭に置き、次節で記述様式に関する分類へと検討を進めていくことで、カリキュラム・データベース時代における媒介的カリキュラム観の重要性を確認できるだろう。

【4】記述様式の分類:線形と非線形

【2】において「記述」を3つの側面、表記・蓄積・伝達に次元分けした。カリキュラム開発における記述の問題には、これらの次元が混在しているからである。ゆえにカリキュラム記述を議論する際には、各次元の腑分けが必要となってくる。

しかし一方で、「記述」位相における各次元を通底する基盤が存在する。それが記述様式である。本節では、記述様式を線形的(リニア)な記述様式と非線形的(ノン・リニア)な記述様式とに大別し、それぞれの特徴を整理した上で、カリキュラムとの関連を検討する。

線形的な記述様式と非線形的な記述様式との分類は、記述様式がどちらか一方でなければならないということを意味しない。両様式の関係は共存する別位相である。

W.J.オングは「声としてのことば」と「書くこと」を対比する。この中で「書くこと」の一般的な諸特徴を「ことばを空間にとどめること」「順をおって整理された説明の一体系へと組織」するもの、「ことばを視覚的な場にむりやり永久に固定してしまう」と表現している。

またオングは同じ書くことでも「手書き」と「印刷されたテクスト」の両者が異なる特徴を持っていることを指摘する。特に「印刷されたテクスト」には、次のような融通のなさがある点に触れている。

「印刷されたテクストは、筆者のことばを、決定的な、あるいは『最終的な』かたちで示すと考えられている。(略) テクストは、手書きのものほど簡単には(削除や挿入などの)変更がきかなくなる。」22)

こうした側面は持ちながらも、言葉が文字として空間に固定化されることにより、情報に秩序が与えられ、蓄積され、物質として運搬すれば他者へと伝達できるという「書くこと」の諸特徴も有している。ここでは「印刷されたテキスト」に象徴される記述様式を、固定的な時系列に沿って文章が記録されている様に基づき、「線形記述様式」と言い表すこととする。

一方「非線形記述様式」には、技術的基盤の変化が大きく関与している。主に1980年代から実用段階へと移行し、今日それなしに社会活動の継続は難しいとまで考えられている「コンピュータ」の存在は、教育科学の分野に於いてもその影響を無視できない。その本質は「ビットの時代」23)という言葉に象徴される情報の電子(あるいはデジタル)化にある。あらゆる文字・図形情報をデジタル化する事が技術的に可能な世界の中に我々は生活しているのである。

ビット化によって「書くこと」の特徴は変化を獲得し、異なった記述様式が加えられる。ビット化された言葉は、空間にとどまらずにすみ、順をおって整理され一体系に組織したものを容易に崩し、表出形態は永久に可変である。これは線形記述様式とは明らかに異なっている。体系や時系列を自由に組み替えることが出来る様からこれを「非線形記述様式」と言い表すことにするが、我々はこの記述様式の象徴ともいうべき「ハイパーテキスト」についてさらに検討を加える必要があろう。「ハイパーテキスト」はヴァネヴァー・ブッシュ(Vannevar Bush)によって発案され、テッド・ネルソン(Theodor Holm Nelson)によって名を与えられた概念である。

(1)ハイパーテキスト

ハイパーテキストに関してネルソンは次のように記している。

「私のいう『ハイパーテキスト』とは、順序通りに書かなくてもよい文章、つまりひとつの文章がいくつかに分かれていて、対話的な画面上で読者が読みたいところを自由に選択できるようなものである。/ 一般に理解されているように、ハイパーテキストとは、いくつかの道筋を読者に提供するために『リンク』された文章が並んだものなのである。」24)

こうした一般的なハイパーテキストに対する理解と共に、ハイパーテキスト概念の誕生に繋がったブッシュの「メメックス」という装置アイデア25)について、ジョージ・P・ランドウ(George P. Landow)26)が注目した箇所も重要であろう。ランドウはメメックスの重要な側面として「情報検索能力」「注釈作成能力」および「連想的な指標作成」の能力を挙げた上で「新しいテクスト性の概念」を孕んでいたと指摘する。(1) 「読む行為と書く行為の再編」(2) 「仮想テクスト性が不可欠」(3) 「新しい概念導入による柔軟でカスタマイズ可能なテクスト」27)である。

ネルソンによれば、線形記述様式で書かれたごく普通に我々が接する一続きのテキストもハイパーテキストのうちに含まれる28)。さらにハイパーテキストでは、書き手が順序に捉われず、内容構造をよりよく反映した新しい著述形式を創造できるとしている。また逆に読み手にとっては、自分の興味の赴くままに道筋を選び読み方を変えていくことが可能だとも説明する。

ハイパーテキストは、テキストにまつわる様々な仕切りを切り崩す。ランドウが指摘したように読み書きの行為を再編し、作者と読者という立場、テキスト同士の境界も転換させる。これはハイパーテキストの仮想テキストという性質が大きな理由であろう。

オングは先の「印刷されたテクスト」の記述に続けて「手書き本」を次のように記している。

「対照的に、手書き本は、その書き込みや欄外注をとおして、本がもっている境界の外部の世界とたえず対話をかわしていた(そうした書き込みや欄外注は、つぎに書き写される写本において、しばしばテクストの中に組み入れられた)。手書き本には、声による表現のやりとりにまだ近いところがあったのである。」29)

そして手書き本は、読者と著者との隔絶もなかったとあわせて指摘している。オングの「手書き本」に関する角度から見れば、ハイパーテキストは古くて新しいテクスト概念であると考えることもできる。読み手による書き込みや欄外注がテキストに組み入れられるという点は、読み手と書き手の立場の転換であり、ハイパーテキストの性質(1)と(3)に通じ得る。そして手書き本は声の表現に近いという指摘から、対話と同じ動的な性質を持ち、一種の仮想テキスト性といったものを持っていたのではないかと考えられるのである。ゆえにハイパーテキストは、「声としてのことば」と「書かれたことば」の性質を共有している「手書き本」と非常に近似したテキスト概念を持ったものだといえる。

ハイパーテキストとしての非線形記述様式が、必ずしも線形記述様式と排他的関係ではないとした根拠は、ハイパーテキストが通時的には動的であるにも関わらず、ある瞬間を切り取った共時的場面においては、線形記述様式へと位相が変わる静的側面も持ちうるからである。つまり非線形記述様式とは、動的側面と静的側面が同居する多義的な特質を持った記述様式なのである。

(2)非線形記述様式と媒介的カリキュラム観の親和性

以上、記述様式における非線形記述様式(特にハイパーテキスト概念)について検討してきた。非線形記述様式と先に検討した媒介的カリキュラム観とは、どのような関係を築くことが可能であろうか。

【3】にて媒介的カリキュラムの諸特徴を「総体的」「主体的」「柔軟性」「相補的」に整理し掲げた。非線形記述様式と媒介的カリキュラム観の関係を見定めるため、媒介的カリキュラム観の諸特長との関係を検討することは有効だろう。

総体的:媒介的カリキュラム観では、現実の事象を全体的に含み得ることが一つの特徴であった。非線形記述様式では、様々な情報がリンクとトレールによって繋げられ、それら全体によってテキストを構成することが特徴である。

主体的:非線形記述様式における読み手と書き手の行為や立場の転換、つまり読み方の自由な選択や書き手による新たな形式の創造は、ハイパーテキストへ主体的な関与を要求する。これはカリキュラム形成が主体的なものだとする考えと通ずる。

柔軟性:事実に基づくカリキュラム構成は、動的な柔軟性を持たねばならない。ハイパーテキストにはランドウの指摘(3)の通り、動的な柔軟性とカスタマイズ可能性がある。またリンクとトレールがテキスト間の柔軟性(動的関係)を可能にする。

相補的:媒介的カリキュラム観では、線的カリキュラム観との相補的な関係があり、両者の往来がカリキュラム記述の普遍原理として重要な意味を持つと指摘した。一方、非線形記述様式もネルソンの指摘の通り線形記述様式を含んで考えることができ、相補的関係にあるといえる。

媒介的カリキュラム観の特徴は、非線形記述様式においてもほぼ同様に存在することがわかる。このような検討から、非線形記述様式と媒介的カリキュラム観との親和性は高いと考えることが出来る。

データベース研究の分野では、ハイパーテキストがデータベースシステムを実現する一手法として捉えられており、ハイパーテキスト自動生成などの研究が主題化されている。カリキュラムのデータベース化を構想するに際して、ここで述べた非線形記述様式の重要性は無視できそうにない。さらにこのような手法によってカリキュラム・データベース構築を企図するならば、親和性の高さからも媒介的カリキュラム観を検討する余地が十分あると思われる。

【5】カリキュラム・データベース時代の課題

本研究では、地域・学校を重視することによって多様化するカリキュラムの時代を見据え、そのようなカリキュラムを捉えるためのカリキュラム観と、そのようなカリキュラム観に基づくカリキュラムに適した記述様式について検討をしてきた。そして「媒介的なカリキュラム観」と「非線形記述様式(ハイパーテキスト)」の両者を示した次第である。これらはカリキュラム・データベース構築に多くの示唆をもたらすと期待される。

最後にこのようなカリキュラム観と記述様式を取り扱う際に考えなければならない課題を記しておきたい。

これらの概念は共に「主体的」な在り方をカリキュラム開発者に要請する。よってカリキュラム開発の主体論が議論されなければならない。このことは本論が、論理的可能性を提示しているに過ぎないということを同時に示している。佐藤俊樹は、メディア社会論の誤りを指摘する中で「メディアの技術的特性よりも、そのメディアを社会の側でどう使っているかが重要なのだ」30)と述べている。これと同じく、媒介的カリキュラム観と非線形記述様式の論理的特性は、多様化するカリキュラムの問題をすべて解決するわけではない。佐藤が触れている「自己」の問題もカリキュラム開発の主体論の議論に含まれていく。

二つ目に、カリキュラム開発における各位相の方法論について見直しをはからなければならない。媒介的カリキュラム観と非線形記述様式によって「記述」位相だけでなく他の位相も大いに変革が求められるようになる。「分析」「記述」「実践」「評価」における具体的な手続きがいかなるものになるのか。実践に基づく研究を進める必要がある。

三つ目には、このようなカリキュラム開発および実践を支えていくための場所や組織について見直さなくてはならない。つまりカリキュラム開発および実践のための組織論が必要になる。カリキュラム・センターなどの制度的整備のみならず、先の主体論とあわせた組織体制を構築し維持する手だてを見つけなければならない。

今後、多様化し拡大していくカリキュラムは、データベース化され、情報通信技術を土台として全国で共有されることが当然の時代となる。そのようなカリキュラムのデータベースは、収録する量を限れば構成原理に基づいてある程度合理的な体系に構築することは可能であろう。しかし、そのようなデータベースは規範的ではあっても、実際的ではない。ゆえにカリキュラムのデータベースは、全体的かつ拡散的でありながらも検索可能であるよう記述される必要がある。

本研究が提示した「媒介的カリキュラム観」と「非線形記述様式」はそのようなデータベースのための基本概念であった。さらにカリキュラムのデータベースの管理・運用は、上記3つの課題を継続的に議論する中で行なわれなければならない。

〔注〕

1)あえてカリキュラムの過程を位相として区分けする根拠は、後述する注で触れている「オブジェクト指向的アプローチ」によるカリキュラム開発との整合性を優先させているためである。現段階では「段階」と考えても問題はない。

2)根津朋実「『ゴール・フリー評価』(goal-free evaluation)の方法論的検討」(『カリキュラム研究』第7号、15-26頁)

3)カリキュラム・ポリテックスに関する研究、カリキュラムの社会学的研究による内省的な分析などは、カリキュラムの在り方を批判的に論究している。

4)文部省『カリキュラム開発の課題 −−カリキュラム開発に関する国際セミナー報告書』1975、50頁

5)米村まろか「〈教育内容〉の同一性と共同性」(『名古屋大学教育学部紀要(教育学科)』第43巻第1号、79-94頁)

6)質的授業研究については、平山満義編著『質的研究法による授業研究』北大路書房(1997)に詳しいので参照されたい。

7)佐藤学「『パンドラの箱』を開く=『授業研究』批判」(『教育学年報1』世織書房1992、63-88頁)、74-頁

8) 表記を表現の問題として捉えるならば、他の領域において、海保博之による認知心理学を援用した認知表現学(海保博之『こうすればわかりやすい表現になる −−認知表現学への招待』福村出版1988)が表記の問題を扱うが、これは伝達次元やカリキュラムの「実践」位相も含めた議論として取り込むべきであろう。同様に西岡文彦の「図解」考察(西岡文彦『図解発想法 −−知的ダイアグラムの技術』洋泉社1995)やリチャード・ワーマン(Richard Saul Wurman)の「理解」に関する著述(リチャード・ワーマン『理解の秘密』NTT出版1993(Richard Saul Wurman, "INSTRUCTION ANXIETY"1992)、『情報選択の時代』日本実業出版社1990("INFORMATION ANXIETY"1989))も表記と伝達の次元や「実践」位相に関わってくる。以上、表記に関する先行成果をとおして、カリキュラムの領域と教育実践の領域を近接させる可能性が予見される。

9)浅沼茂ほか『グローバル化時代における学校カリキュラムの再編に向けてのデータベース開発』(平成7年度〜平成8年度科学研究費補助金・基盤研究(A)(1)研究成果報告書1998、課題番号:07301030)

10)こうした不満は、若年層の教師を中心として強く存在しているように思われる。筆者が交流している教師達からも直接意見を聞くことが出来る。

11)今井重孝「カリキュラム理論における『知識』の再検討」(『カリキュラム研究』第2号、15-24頁)

12)長尾彰夫『新カリキュラム論』有斐閣1989、68-頁

13)佐藤正夫「これからのカリキュラム研究の課題」(『カリキュラム研究』創刊号、137-148頁)でもこのような認識について触れている。

14)Claude E. Shannon and Warren Weaver "THE MATHEMATICAL THEORY OF COMMUNICATION" 1949

15)シャノンとウィーバーのコミュニケーション・モデルが議論される場合、ここに引用した図のみを取り上げる傾向が一般的となっており、「コミュニケーション問題の3レベル」について触れているものは少ない。「コミュニケーション問題の3レベル」とは以下のようなものである。

レベルA どれほど正確にコミュニケーションされる符号は伝達できるのか?(技術問題)

レベルB どれほど的確に伝達された符号が期待した意味を運んでいるのか?(意味的問題)

レベルC どれほど有効に受信された意味が期待した具合に導くよう作用するか?(有効性問題)

ウィーバーによれば、レベルBおよびCについて議論する場合、図が拡張されるという。しかし、その拡張内容は、新たな箱が追加される程度であり、基本的な線形モデルに変化はない。

また、シャノンとウィーバーが議論している「コミュニケーション」とは、もともと「通信」の意味合いが強いが、今日では人間のコミュニケーションに当てはめて考えられることが多い。

16)これはレベルBの問題に絡むが、新たに付加される「Semantic Receiver」に至る過程で「semantic noise」を受けるという考え方は、論理的整合性を優先させており現実的ではない。

17)松岡正剛『知の編集工学』朝日新聞社1996、117頁

18)半田智久『知能環境論』NTT出版1996、69頁、下線は引用者

19)前出報告書、48頁、下線は引用者

20)媒介的コミュニケーション・モデルが適しているのは「教育課程」「教育実践」間のコミュニケーション過程に留まらない。たとえば授業場面を説明する場合、教室における教師と児童・生徒間のコミュニケーションには媒介的モデルが示す「意味の市場」の存在を想定することが可能である。後述する媒介的カリキュラム観の事実を基礎とする側面も、媒介的コミュニケーション・モデルに立脚するゆえに有する特徴である。

21)この点は「オブジェクト指向的アプローチ」によるカリキュラム開発の研究の中で重要性が発揮されると考えられる。媒介的コミュニケーション・モデルを想定したカリキュラム観に基づいて、カリキュラム・データベースが構想されるべきであると筆者は主張する。「オブジェクト指向的アプローチ」に関しては、林向達「カリキュラム開発におけるオブジェクト指向アプローチ」(日本カリキュラム学会第9回大会自由研究発表、当日配付資料、http://www.educa.nagoya-u.ac.jp/curr/rin/1998/obj/)を参照されたい。

22)W.J.オング『声の文化と文字の文化』藤原書店1991、271頁

23)ニコラス・ネグロポンテ『ビーイング・デジタル −−ビットの時代』アスキー出版1995(Nicholas Negroponte "BEING DEGITAL" 1995)

24)テッド・ネルソン『リテラリーマシン』アスキー出版1994、42頁(Theodor Holm Nelson "Literary Machines" 1981,1982, 1983, 1987, 1990, 1991, 1992)

25)ブッシュの「メメックス」という情報検索機については、Bush, V., As We May Think, Atlantic Monthly 176.1(July 1945): 101-108(邦訳はテッド・ネルソン『リテラリーマシン』内に「思うがままに」として収録されている)という論文で論じられた。「メメックス」自体は装置のアイデアに過ぎず、実在したわけではない。

26)ジョージ・P・ランドウ『ハイパーテクスト』ジャストシステム1996(George P. Landow "Hypertext: the convergence of contemporary critical theory and technology" 1992)

27)ランドウは「三つのまったく新しい要素」として「連想的指標作成」(リンク)、「リンクのトレール」(経路)、「トレールの集まりないしウェッブ」(経路網)を挙げている。また(1)(2)(3)の指摘は、決してハイパーテキストのみが実現し得る諸特徴ということではない。むしろ情報の電子化技術を土台として容易に実現される点が重要である。

28)ネルソン、前掲書、43頁

29)オング、前掲書、272頁

30)佐藤俊樹『ノイマンの夢・近代の欲望』講談社1996、95頁

(c)1998 Kotatsu RIN