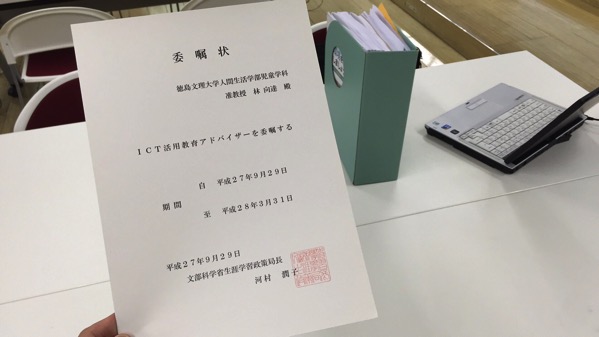

2015年10月15日に文部科学省「ICT活用教育アドバイザー派遣事業」全体会が東京で開催されましたので出席しました。これはICT環境整備をしようとする自治体を応援するために文科省持ちでアドバイザーを派遣する事業です。そこで蓄積されたノウハウを全国の他の自治体とも共有することが目的です。

先にお知らせしたように,私もアドバイザーの一員となっていますので,午前中の授業を終えてから飛行機に飛び乗って参加した次第です。

アドバイザリーボードには37名が登録しています。ご都合のつかなかった方を除いて,多くの人たちが全体会の場に集い,派遣された場合の段取りやアドバイス活動に利用する過去の記録や報告物の説明を受けたりしました。

また,この日はワークショップも盛り込まれて,架空の自治体の資料を題材として,その分析やアドバイスに資料をどのように活用するのかといったことをグループに分かれて取り組みました。

アドバイザーに就任した方々のバックグラウンドや現在の立場は様々なので,分析するときの枠組みや切り取り方も様々で,大変勉強になったワークショップでした。一般的に自治体や学校への助言活動というと個々人に依頼があって,それぞれの経験やノウハウで対応していました。つまり助言活動にも場数の違いで経験に差が出てしまいます。

助言機会の富んでいる人はより富み,機会の乏しい人は乏しいままといった感じで,そこで経験が共有されることもほとんどありませんでした。従来であれば,教え子や弟子に経験を伝授していくといったこともあったのですが,教育の情報化分野は後継者問題(若い関係者不足問題)に直面していることもあり,なおさら経験が局所化してしまい,全体の展開につながらない懸念が生まれています。

今回の全体会とワークショップは,助言者の立場の人間が一堂に会したという意味でも大変貴重な機会だったと思います。今回の事業は自治体における教育の情報化やICT環境整備を促進することが目的ではありますが,裏側では,この分野に関わる関係者同士のネットワーク形成や経験の共有が進むことに大きな意義があるように思います。それらがうまく次の世代の人々にも引き継がれる(あるいは踏まえてもらえる)ように残していくことが大事だなと感じた会でした。