この記事自体は徳島市他が共同導入したCHUWI Hi10Xについてですが、 この追記部分は県立学校が導入したCHUWI UBookについて触れています。こちらの記事もどうぞ。

[追記20231006]

コメントさせていただきました。(県立学校問題と徳島市問題は、主体も機種も別ですので要注意)

この記事自体は徳島市他が共同導入したCHUWI Hi10Xについてですが、 この追記部分は県立学校が導入したCHUWI UBookについて触れています。こちらの記事もどうぞ。

[追記20231005]

徳島県立学校に導入された端末について報道されました。

徳島県教育委員会は経年劣化に酷暑が重なったのが原因とみている。

とうとう知事から調査指示が出たようです。

しばらくはまた何事もなく日々が過ぎていく感じだろうとは思いますが、後日ちゃんと調査結果の詳細報告がなされることを願います。

[追記20230714]

技適登録された模様。

技適マークを表示するためのパッチが配布されて、起動時に強制表示することになったらしい。ただ、パッチが副作用を引き起こしているところもあるという。

これで一件落着となりますか。

その後、認証取得して使える様にするとのでしたが、本件の原因は何だったのでしょうか。

もちろん、適合していない端末を供給していたメーカーの責任は一番ですが、発注手配した県や市の要件定義は適切だったのでしょうか。

また、実際に入札で仕事を取った中間キッティング業者にも責任の一端は無かったのでしょうか。

もし、適切な端末を手配する条件下であれば、このような無名で重いノートPCでは無く、もっと軽くて小学生のランドセルに入れても負担の少な…

次の更新時には、一般入札方式ではなく、プロポーザル方式(企画競争入札)にすることが大事かも知れませんね。

〈追記〉しかし、これもともと「公募型プロポーザル」入札で、その上で二社の点数良い方を選定しちゃったので、なるほど仕様決めが甘かったということでしょう。そうなるとRFIをやった意味ってのが無かったということになり、そっちの方が無駄になっちゃったという感じかも知れません。〈/追記〉

[追記20230518]

CHUWI社の5月16日付ニュースリリースによると一部製品の技術基準適合証明を獲得したとのこと。

文脈からすれば4月13日付で詫びていたタブレット端末の件だと思われますが、はっきりとは明記せずに証明書をチラッと見せているだけなので、とりあえず対処はしていることの報告みたいです。

しかし、画像にある工事設計認証番号らしき「214-230049」を電波利用ホームページで検索してみても、該当データがないといわれるのは、データ更新がまだのせいなのでしょうか。

[追記 20230427]

CHUWI社の端末が技適証明取得を完了する予定は今月末のようですので、まだ表立って何がどうなったという公表も報道もありません。四国放送がちょっと恥ずかしかったのか「無線ラン」を「無線LAN」に修正した記事を再投稿したぐらいです。

それと,徳島市のGIGA端末納入事業を落札した企業の社長さんが書いた本があるのですが、どうやらその本の中でGIGAスクールに絡む出来事に触れているらしく、出版社のサイトにその抜粋が掲載されていたようです。

竹本雄一「DXで会社が変わる」

納入側には納入側のドラマとロマンがある。

そう考えれば、あの時この企業が踏ん張ってくれなかったら,徳島の子どもたちにタブレット端末は届かなかったかも知れない…という風に物語全体を描くことはできそうです。あの時期にそれを成し遂げたことは,いくらかのアクシデントがあったにせよ,簡単ではなかったわけですから。

ビジネス的には,教育委員会の無茶振りにも応え、金策の波乱をも乗り越え、会社も大きく発展した,めでたいサクセスストーリーです。

それがどうして,こんなにスッキリしない気持ちを連れてくるのか。他に何かしようがあったかと問われれば,代替案などないわけで。

これはもう最初に,ギリギリになってからWindows決め打ちで調達公告出したところからすべてボタンの掛け違いで、何事もなかったかのように進んできたことを「てへ,失礼しました」とお茶目に恥ずかしがる教育センターを生暖かく許すしかないのだろうなぁと…そう思うのでした。

〈追記〉

〈/追記〉

[追記 20230414 -2]

13日中にCHUWI (ツーウェイ)社から今回の件に関する文書が公表されていたようです。

またこの件に関して積極的に行動されている方もいらっしゃるようです。表から見えている様々な動きは、こうして動かれている方々の尽力によるものも関係しているかと思います。

技適マーク表示の問題もまだ行方は判明していないようですので、今後の事態の推移を見守りたいと思います。

[追記 20230414 -1]

JRT四国放送の報道後にいろいろ展開がありました。

Twitter上では当該タブレット端末を導入した学区の保護者と思われる皆さんが「学校からこの件に関するお便りがあった」という証言をされています。便りの時期がバラバラだったようですが、それは基礎自治体の違いのせいかも知れません。

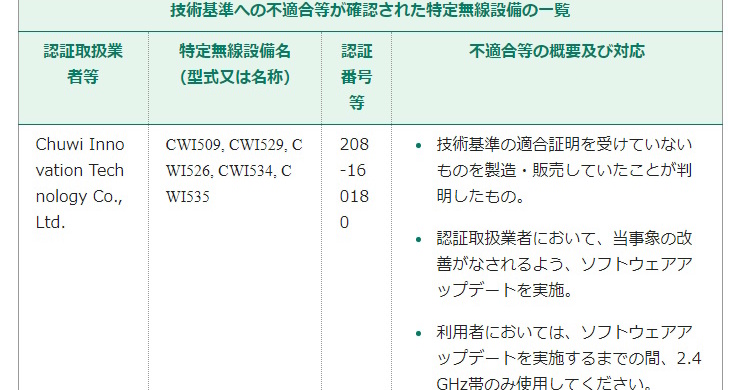

20230412には総務省から製造メーカーに行政指導が行なわれたとの情報が公表されました。

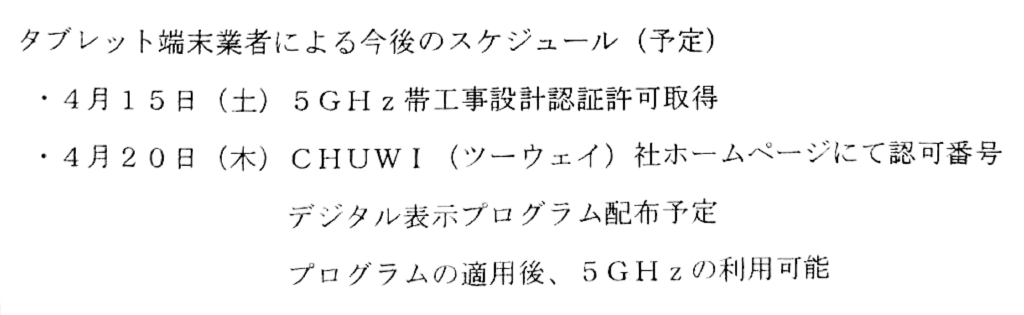

先の学校からのお便りにもとづく情報によると「4/15 5GHz帯工事設計認証許可取得」という予定が記載されていたことから、昨年中には提供情報にもとづいて総務省の関係部局が動いて、今回の行政指導のための準備を行なっていたことが分かりますし、予定通りになるかは定かではないとしても5GHz帯についても追加で認証許可を行なうことで解決を図るよう算段していることがわかります。

なお、徳島新聞も今回の件について記事を発信しました。

これによって行政指導という一定のアクションと解決の見通しが立ったことになり、本件については次第に収束していくものと思われます。徳島新聞の記事によって徳島県民から何かしらアクションが起らないとも限りませんが、新しい知事に任せとけばいいって感じになれば、特に盛り上がりもせずにこのまま終わると思います。

全国的にもそろそろ端末更新時期に来ており、初回同様に国費からの補助を求める動きなども起こっているタイミングです。各基礎自治体や都道府県においては、初回の導入や対応の在り方を振りかえり、更新の方向性や計画を立てていく必要があります。

徳島県は早々に「徳島県学校教育情報化推進計画」を策定している点は前向きですが、その中の学習者端末に関する現状分析は、残念ながら十分なものとは言えません。

つまり、徳島県の端末更新に関する検討や議論は、何一つ問題がなかったという認識のもとで進行することが予定されており、おそらく入札過程や対応体制についても現状の関係者内の都合のよい形で行なわれることが見えていることになります。たとえば、初回の仕様がWindowsマシンの決め打ちだったように、次回の仕様もWindowsマシンのみが入札条件になるといったことです。

このような状況を見透かした事業者たちによって、次期端末の入札に関しても事業者の思惑に乗せられたまま進行することは容易に想像でき、運が良ければマシになるでしょうが、運が悪ければまた何を購入させられるのか分かりません。

—

ちなみに前回の応札業者のアジア合同株式会社はアジア株式会社となり、テクノ・ホライズングループ傘下に吸収されたのち、アドワー株式会社へと消滅統合されました。ご発展おめでとうございます!

関係者に私からご忠告申し上げることがあるならば、もっとちゃんと勉強して仕事しろ、ということのみです。

徳島県の児童生徒の皆さん、次期端末がもう少しマシなものになることお祈り申し上げます。

[追記 20230411]

徳島県教育委員会からGIGAスクール端末として導入したCHUWI社製のタブレットに関して何かしらの動きがあったようです。地域の四国放送がニュースで取り上げました。

県教育委員会が使用を控えるよう呼びかけています。

県教育委員会によりますと、電波法違反の状態になっているのはツーウェイ社のタブレット端末で、県内の小中高校に合わせて5万3500台あまり配布されています。

無線ランには、2.4ギガと5ギガの2つの電波帯がありますが、ツーウェイ社では5ギガの電波帯を使用するための認証を受けていないため、使用すると電波法違反になるにもかかわらず使用できる設定になっているということです。<br…

[追記 20230131]

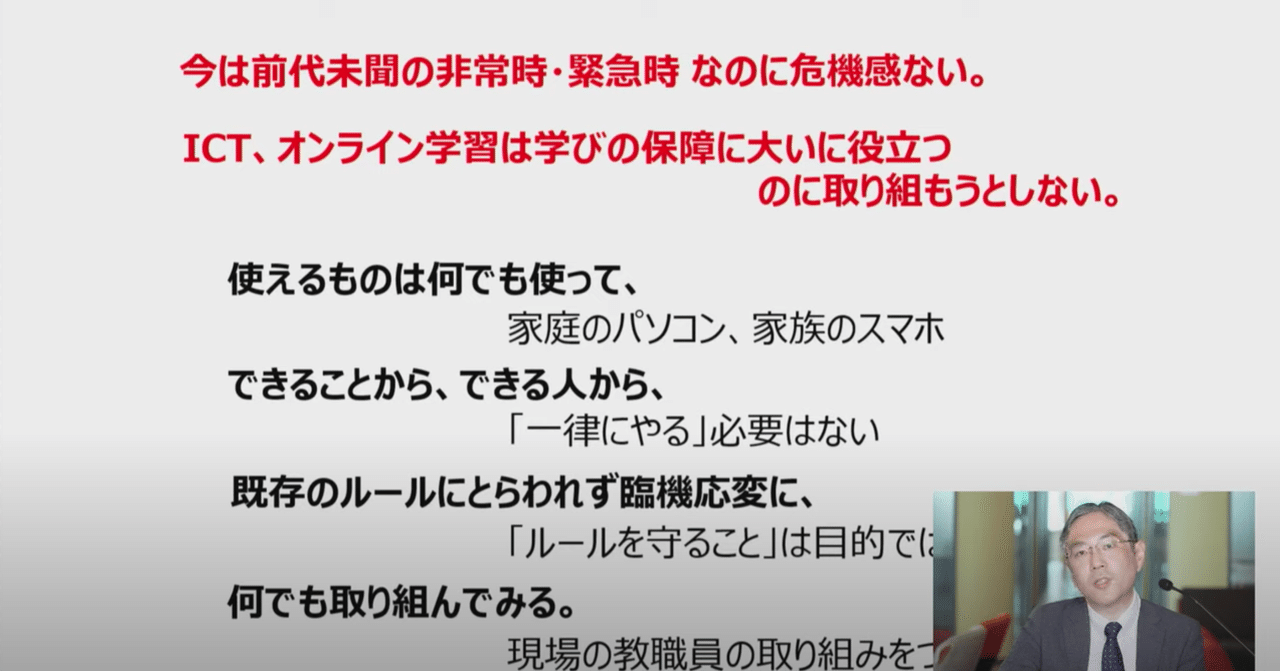

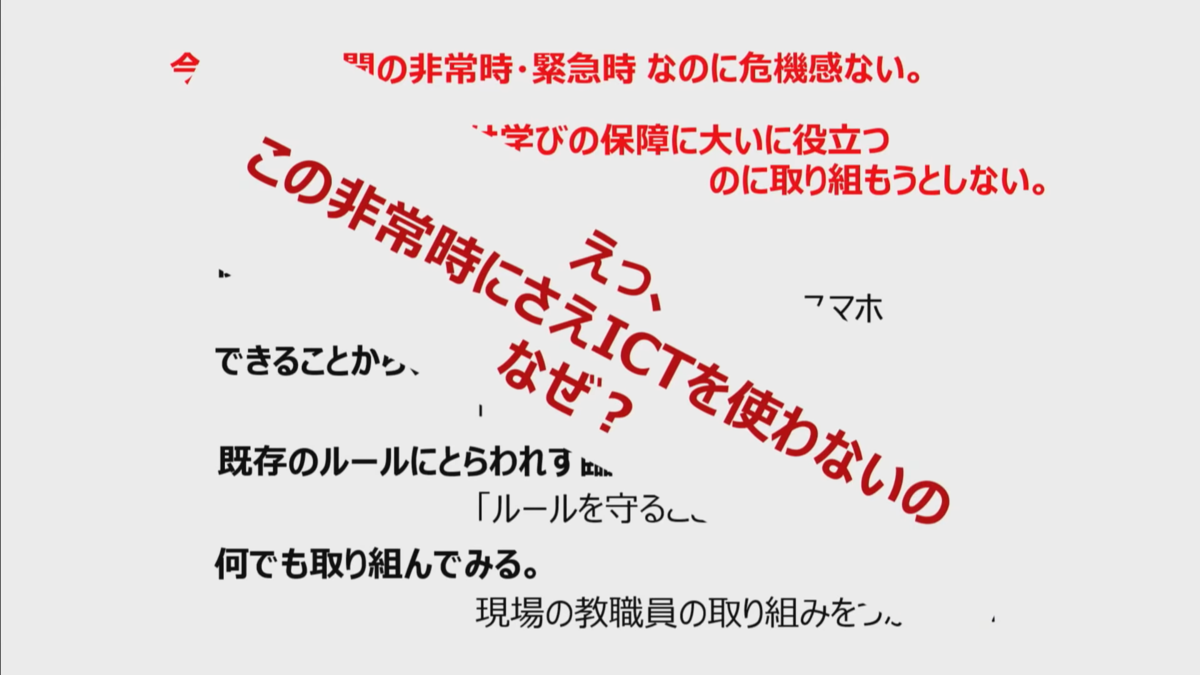

ご無沙汰しています。アフターGIGAとかネクストGIGAとかの議論も聞こえてくるこの頃です。

さて,理想的な端末ではないけれど,使えない端末ではないという程度に,徳島のGIGAスクール端末も日常に溶け込んでいるようです。徳島から全国に伝わる情報は,少数派のChromebook端末採用校の実践事例が発信されている状態で,それは県内にいてもほとんど同じなので,実のところ今でも実情がよく分からない。そういう日常が続いているという感じです。

実は,昨年中(11月ごろ)に情報をいただいて,何かしら書かねばと思ってから,すっかり時間が経過してしまいました。単純に年末年始の慌ただしさに巻き込まないように棚上げしていたせいです。申し訳ない。

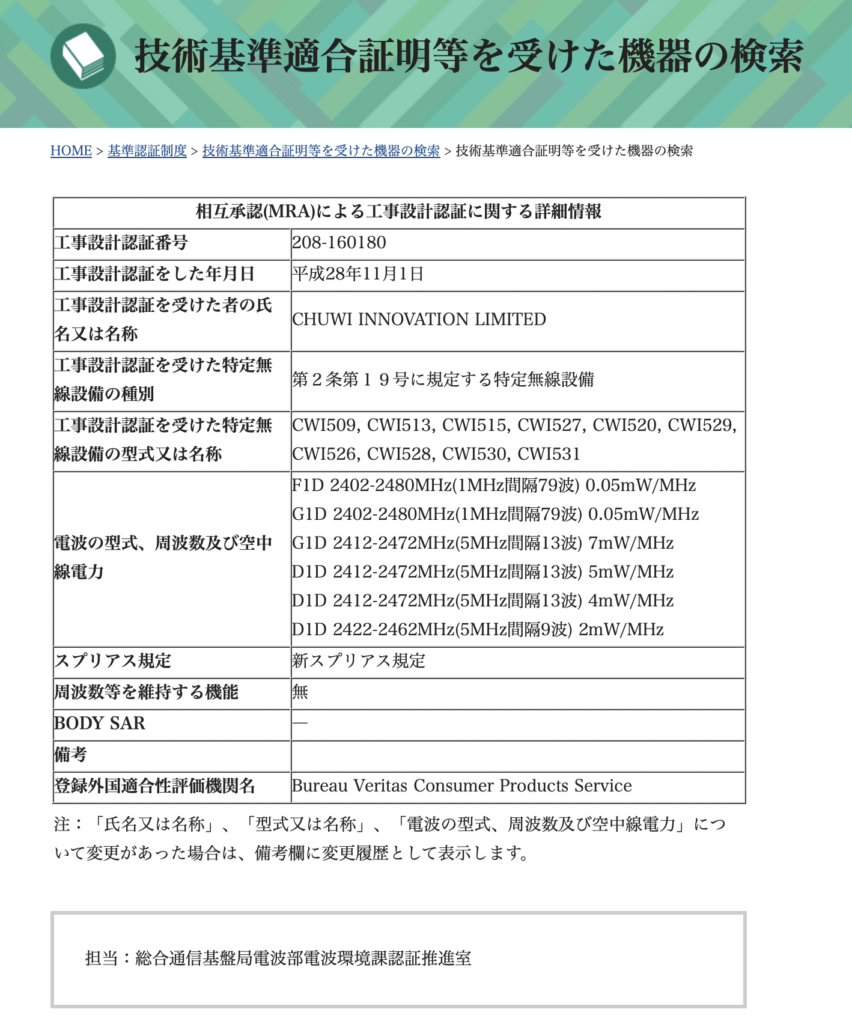

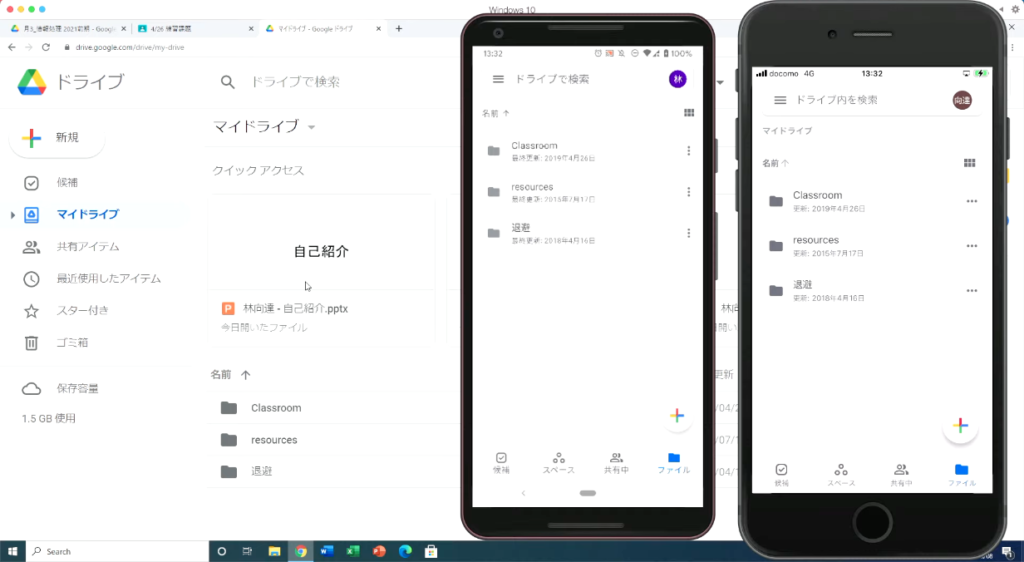

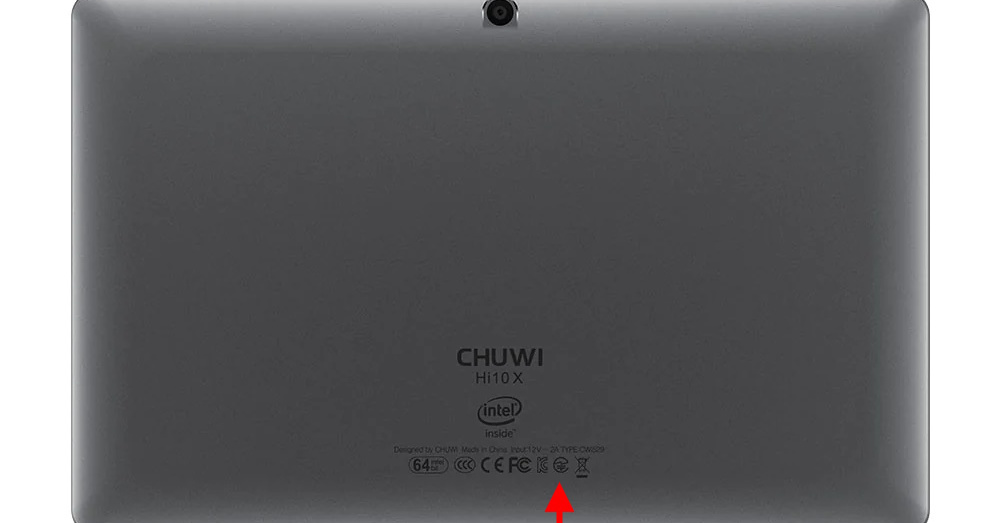

提供いただいていた情報は,徳島県内の多くの自治体が採用した「CHUWI社 Hi10 X」(CWI529)が,技適(技術基準適合証明)に関して「2.4GHz帯の認証しか受けておらず、5GHz帯の技適を取得していない,得られていないのではないか」という情報でした。

というわけで総務省「電波利用のホームページ」で型番CWI529を探しました。

電波の型式が分かり難いですが,「2402-2480MHz」などと書かれているのが2.4GHz帯を表わしており,これはBluetoothとWiFiについて認証されていることを表わしています。そしてなるほど5GHzの記述は見当たりません。

認証情報は同番機器について複数情報が登録されている場合もあるので,たとえば「CHUWI」で検索し出力された他の情報も見回してみましたが,上図以外の登録情報はありませんでした。

さて,この状況をどのように指摘するべきか。

情報提供者の方の懸念は「違法状態での機器利用」ということです。総務省にもこれに関する問い合わせを行なっているそうですが,音沙汰がないそうな。

技適に関しては,海外から持ち込まれた認証されてない機器の利用ルールが決められるなど,複雑な実情にどのように対応するかは常に議論されているところです。確認できる情報も限られている中で,勝手な判断にもとづいて何か断定的なことを書くことはできません。

今回は,いただいた情報と確認できたことだけをお伝えするに留めたいと思います。

[追記]徳島県「とくしま 目安箱」から…

20210625 タブレットの不具合について https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/5047598/ 20210728 学校に配布されたタブレットについて https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/5048712/ 20210728 タブレット回収問題 https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/5048697/ 20210802 GIGAスクール構想 https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/5048878/ 20230120 GIGAスクール構想に基づいた学校配布端末について https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/7212889/ 20230616 児童・生徒が使う端末の電波法違反について https://www.pref.tokushima.lg.jp/opinion/7217521/

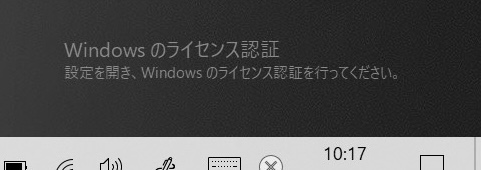

[追記 20210811]8/11 学校に導入されたタブレット端末のWindowsにも「ライセンス認証」問題が存在するようです。

ラインセンスを購入してないわけではなく、認証させる操作手続きが後手になっているという問題です。このため、Windowsのコマンドラインを利用して、ライセンス番号を入力して認証させる作業が必要になります。この作業がどのように行なわれるのか、まだ情報は得られていませんが、どうやらユーザー側にやってもらう雲行きであるとも漏れ聞きます。

こうした問題は学校・教育委員会外には公表されておらず、また秘密裏に処理されるようです。

[追記 20210707]7/7に連絡をいただき、件の高校で使用しているのは「Ubook」(無印)であるとご指摘いただきました。そうであれば、(専用ACアダプタ以外では)充電できない問題があるという投書の内容は正しいことになります。

徳島県立高校で生徒の皆さんが使用しているタブレット端末について、後日ブログを書きたいと思います。

この記事自体は徳島市他が共同導入したCHUWI Hi10Xについてですが、 この追記部分は県立学校が導入したCHUWI UBookの話題に触れています。こちらの記事もどうぞ。

[追記 20210704]7/4付の徳島新聞紙面「若い声」に現役高校生(県立高等学校生)の投書が掲載され,小中学校のGIGAスクール構想における端末導入と歩調を合わせて導入された県立高等学校向けの学習用端末に対する辛辣な意見が注目を集めました。

実際,GIGAスクール構想実現事業の学校内ネットワーク整備部分は,高等学校も範疇です。一方,学習用端末は,都道府県など学校設置者の判断次第です。徳島県は全県立高校生に学習用端末を貸与すると決定(2020年6月)しました。

2020年8月には一般競争入札が始まりました。

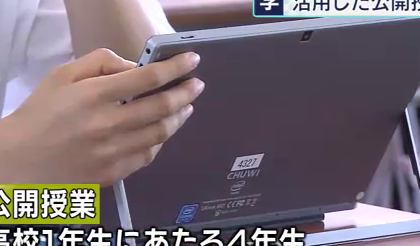

落札したのは「株式会社四電工」です。地元の有力企業です。どんな端末が納入されたのかは,残念ながら入札関連の情報からは伺い知れませんが,県立高校で行なわれた公開授業についてのニュースとその映像から端末が見えてきました。

小中学校向けの共同調達で人気だったCHUWI社のタブレット端末のようです。機種はUBook Proのようですが,詳細な仕様は分かりません。(ご指摘いただき、Ubook無印であったようです)

こちらの端末は,メーカーの仕様上ではUSB-C PD2.0規格に対応しているので,自宅のUSB-C PD対応の充電アダプタで充電できないってことはないとは思いますが,実際のところはどうなのか未確認です。

学習用端末の話は,小中学校と高等学校で議論を切り分けなければならない部分はあります。一方,学校内ネットワーク整備に関しては,共通して高速快適な整備が望まれます。学校外インターネットとの接続に関しては,なお不透明なところが多く,それぞれがお住みの基礎自治体で住民が理解を示し協力しつつ担当者も踏ん張らないといけない状況です。

[追記 20210611]6/11に徳島新聞Web記事で、徳島のGIGAスクール端末に関する詳しい内容が取り上げられました。

徳島県内の共同調達組と個別調達組で導入された端末機種は違うことが記事からもわかります。私も取材を受けてコメントさせていただきました。

【2ページ目あり】