前回記事で「少しの後悔」として,文部科学省が提示している「学校におけるICTを活用した学習場面」という図について昔話を書きました。

駆け出し有識者としての力不足と,学習場面の10類型の順番に,少しばかり後悔をしているというお話です。あれから8年経って,その実力の無さは折り紙付きのものとなりましたが,あの時考えていたことを紐解くことには一定程度意味があると思います。

ワーキングチームの議論では,もちろん,いろんな見解が交わされました。

実際のところ,10分類でもまだ数が多いという指摘もありました。確かに新しい指導方法のイメージを広く浸透させるためには,もっとシンプルにすべきで,10個も類型があっては扱うのも大変です。数の多さが,前回の順番の後悔を引き起こしたのだと考えることも出来ます。

あの時の私は,フューチュースクール推進事業/学びのイノベーション事業の実証報告から上がってきた実践記録を整理する作業をしていましたが,個別事例を類型化する作業の際には,なかなか至難の業でした。

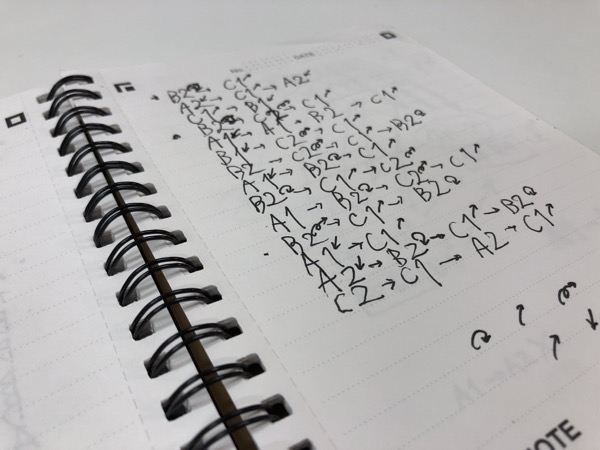

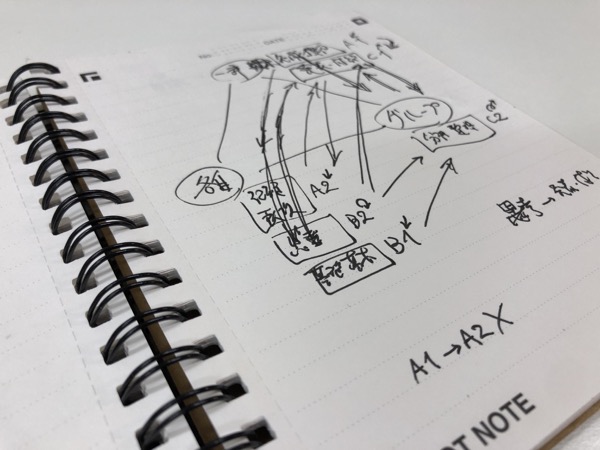

当時のメモが残る手帳が引き出しにしまわれていたので,取り出してみました。

1人1台のタブレットPCを利活用する様々な試みを,こうやって場面に変換して,その遷移パターンを分析しながら類型を簡素化していく作業を続けていたのです。

当時の資料をブログでお見せすることは出来ませんが,10分類のA「一斉学習」にはA1以外にもA2やA3があったことはメモからも見て取れるのではないでしょうか。

結果的には削除されましたが,作業の途中で私が付与したキーワードをご紹介しておきます。学習場面を表わすキーワードです。カッコ内は今回あらためて補足的に追加しました。

- 知る(理解)

- 気づく(発見)

- つながる(関係)

- 尋ねる(疑問)

- 解く(練習)

- 深める(思考)

- 試す(試行)

- 調べる(調査)

- つくる(制作)

- 残す(記録)

- 聞き合う(発表)

- 話し合う(共有)

- 考える(議論)

- 生み出す(創造)

- 表現する(構築)

- 広げる(拡張)

- 発信する(発信)

- まねる・応用する(応用)

これらをもっとブラッシュアップすることで,指導方法を整理したかったわけです。その結果が,現在の10分類というわけですが,GIGAスクール構想による1人1台情報端末という時代では,こうした学習場面的な捉え方は,もう少し個々人の精神面で起っている学習現象を考える観点も加味して考えていく必要があるかも知れません。