岡山県新見市立哲西中学校で公開授業がありましたので出席しました。フューチャースクール推進事業&学びのイノベーション事業の実証校の一つ。iPadを導入している学校としても知られます。ご縁をいただき,私が講演を担当させていただきました。

—

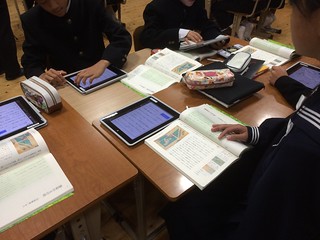

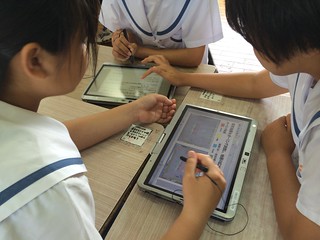

公開授業は,1年生の国語,2年生の理科,3年生の社会,特別支援学級の取り組みでした。それぞれiPadを日常ツールとして活用した授業。

国語では,「竹取物語」の作品を読むこと。仮名遣いや古語に触れて,意味を考え音読できるようにしようという授業でした。

その際に,電子黒板に竹やぶの画像を画面いっぱい映し出し,暗くした教室でその竹やぶを覗き込むことで物語の臨場感を味わう工夫がなされていました。iPadはワークシートの配布と書き込みに利用。

理科では,電流回路を学ぶために実験を行ない,それをiPadを使って記録し結果をまとめる活動をしました。哲西中での理科実験におけるiPad活用は学習スタイルとして確立されており,どんな単元でも安心して見られる授業の一つです。生徒たちも実験には迷ってもiPadでの作業に迷うことはほとんどありませんでした。

社会では,「死刑制度」について多角的に考え議論するという重たいテーマの授業。アンケートシステムを授業前半と後半に使い,賛成か反対かを集計するのですが,調べて話しあった結果で意見がどのように変化したのか授業の成果が見えるような使い方です。

もちろん調べ活動や個人の意見の見える化にはiPadと授業支援システムが活躍しており,シンプルではありましたが,本筋の議論を支える活用がなされていました。

哲西中学校ではiPadとDropboxとPDFアノテーションアプリ(neu.Annotate+)を使い倒す形で,ICTを文具化していたと思います。生徒数が60名という規模の小ささもあるとは思いますが,ネットワーク接続もほとんど問題ない感じです。

—

こうした公開授業のあとで各授業の検討会と全体協議会がありました。

私からは本事業のおおまかな流れと,昨今の学習に対する考え方の変化についてお話をしました。特に協働学習と呼ばれているものを取り組み際に,単なるグループ活動(班活動)と何か違いがあるのかどうかを考える必要はあることを述べました。

最近刊行された『ピア・ラーニング』という文献は,心理学研究の側から学びあいについて考えた有意義な書だとご紹介した次第です。

その中でも引用されていますが,「協同学習の必要条件」として三宅なほみ先生が指摘されている「メンバーがゴールを共有すること」「一人ひとりが仮説をもつこと」「問題解決プロセスが外化され,その情報が共有されること」「多様な学習成果を統合的な考えとしてまとめていくこと」「「協議する文化」をつくること」を意識することは大事と思います。

それに関わって,授業の終わり,学習の決着の付け方が慌てたものになっていないかどうかを問うことについてもお話ししました。

せっかく協働学習活動を展開したとしても,授業時間終了だから,チャイムが鳴ってしまったから,その締めくくり方や次につなげていく指示の出し方が疎かになってしまうと,初戦授業での学習はそんな程度のものと受け止められてしまいます。

ICTを導入することで,慣れないがゆえに時間配分通りに進まず,実のところ最後が尻切れトンボになってしまうという傾向が最初はどこでも見受けられます。こうした慣れない時期を早く脱することが求められるわけですが,それにはそれなりの時間がかかると私は考えています。

また,これから求められる学習の在り方を受け止めるためにも,45分や50分授業という時間枠組みの方を問題とすべき時代がやって来たのではないかとも思います。

今回の事業の目的には含まれていない問題や課題ではありますが,これからの教育を考えるためにも,授業の物理的な時間配分についても議論を深めて実行に移していかなくてはならないと考えます。

—

哲西中学校の取り組みは,ICT活用において背伸びをするのではない活用のスタイル確立の重要さを感じさせてくれるものと受け止めています。

もちろん先生方もICT支援員さん,そして新見市の情報課の方々も,陰ながら様々な可能性を試して,新しいものを取り込もうと努力されています。ただ,そうした新しい挑戦も,すでに固めたスタイルがあるからこそ安心して取り組めるわけで,そのブレない安定感が哲西中学校らしさのように思います。