感染症予防に端を発して,様々な催事が開催中止となり,一部の企画でオンライン配信する形を模索する動きが起っています。

教育・学術界隈でも,この時期に開催される予定だった研究会や学会が同様な動きをとっています。

以前から研究会や学会をネットに動画中継する試みは散見されますが,必ずしもポピュラーではないのが実情です。

動画中継が難しい理由

なかなか普及しない理由はいくつかあります。

○映像撮影・配信向けの機材準備・運用のノウハウが別途必要になる。

○配信範囲を制御したり,視聴側とのやり取り等が難しい。

○配信内容によっては著作物使用許諾等の権利処理が必要な場合がある。

○記録された映像を残した場合の取り扱いを考える必要がある。

etc..

まず,映像撮影と配信に関する知識と技能が新たに必要になるのは,大きなハードルです。でもこれは,一度乗り越えればなんとかなりますし,昨今はわりと敷居が低くなっています。後でご紹介します。

中継すること自体は容易になってきましたが,配信範囲を制御したり,視聴者を管理したり,配信中にイタンラクトしようとするとまだ難しさがあります。この辺がノウハウ部分になるのかも知れません。

研究会や学会における情報発信は,オリジナルの情報も多いとは思いますが,どちらかといえば他者の知見を参照しながら新しいものを発掘する作業にもとづくことが多いので,他者の著作物を映像で見せざるを得ない場面が発生することも少なくないわけです。ここで権利処理問題が出てきます。

次に,配信には「中継」と「録画」があります。中継配信とは「ライブ配信」「生中継」「生放送」のようなもので,撮影しているものを即時配信処理して,可能な限りリアルタイムで視聴してもらう試みです。

もう一つ,録画配信は,撮影映像を記録しておき,撮影対象の催事が終了して以降に配信する形です。録画をそのまま配信する場合と,編集作業を施してから配信する場合などがあります。

中継配信していた映像を同時に録画しておいて,中継以降に録画配信することもできます。しかし,その場合,録画配信をいつまで可能にしておくのか,録画された映像の権利を誰が持つのか,再利用に対してどう対応するのかといった課題が盛りだくさんでやって来ます。

現時点で,公開状態にあるものは,関係者の暗黙の緩やかな合意によって細かな問題を一端保留にして動画共有を優先していることも多いです。

ざっくり考えても,以上のような問題が思いつくわけで,これらに対応することを考えると,そうそう気安くは動画中継に手が出せなくなるのも分かります。

それでも動画中継は有用

考慮しなければならない事項があるにしても,動画中継にはいろんな有用性があります。

端的には遠隔地との映像視覚的な情報共有が可能であること。テレビ放送のことを考えれば,全く同じではないにしても,その威力を理解することはできます。

冒頭に書いたように,感染症予防に関わる催事の開催中止の代替企画として,直接集会することなく遠隔地の人々と情報共有する際の手段として中継配信を利用することができるのは,大きなメリットです。

時間的な調整と各自が場所を確保できれば,集まる場所の確保といった手間を省くことができます。また,記録を残せるという意味でも便利です。昨今では音声認識技術が向上してきていますから,会議の文字起こしも自動化できるようになってきています。

気軽に実施する事例として,たとえば,私たちは何年か前から,ちょっとした洒落のつもりでネット上のビデオ会議システムを使った集いを継続してきました。

今回,その活動で行なっているテレビ会議の中継配信方法を紹介したスライドが作成されたので,ご紹介します。

スナック・ネル的 オンラインコミュニケーション術

https://docs.google.com/presentation/d/1j23K0CCa5u86kRJA_lBUS5ZWV5pZVIcznrTgwzamlVs/edit?usp=sharing

ビデオ会議サービスのZoomとYouTube,それとFacebookの3つを組み合わせているところが特徴的です。

いわゆる「ビデオ会議」と「ウェビナー(Webセミナー)」の2つのタイプを合わせたものになっています。その上で,ウェビナーの視聴者同士の交流が可能なようにFacebookグループを用意して,同時進行的にコメントや好きにやり取りをしてもらっているのです。

この方法は,動画中継を気軽に覗いてもらうためスピーカーとフロアを分離する形をとりつつ,緩やかにつながりあうことを狙ったものです。

手続きや見映えはともかく,気軽に始めようということが大事です。

動画中継実施のタイプ

あらためて,研究会や学会をオンラインで実施する場合,「中継内容」「配信形式」「視聴者行動」の組み合わせでタイプ分けができます。

【中継内容】には,ある場所に集っている様子をネット中継する「現場中継」と,いろんな場所から参加しているビデオ会議の様子を中継する「多元中継」があります。

【配信形式】は,中継動画を「公開配信」するか「限定配信」するか,「リアルタイム配信」するか「録画配信」するか,などがあります。

【視聴者行動】とは,視聴者が「視聴のみ」なのか,チャット等で「参加する」のかどうかです。チャットやフィードバックのシステムを使ってコメントしてもらうこともあるし,映像や音声で接続してもらってある程度対等に質疑応答するといった方法も考えられます。

オンライン催事の趣旨や目標に沿って,どう組み合わせてタイプ構成するのか考える必要があります。

動画中継に必要なツール

中継内容によって配信に使うツールは決まってきます。インターネット接続は当然用意するとして,最低限次のようなものが必要です。

【現場中継型】

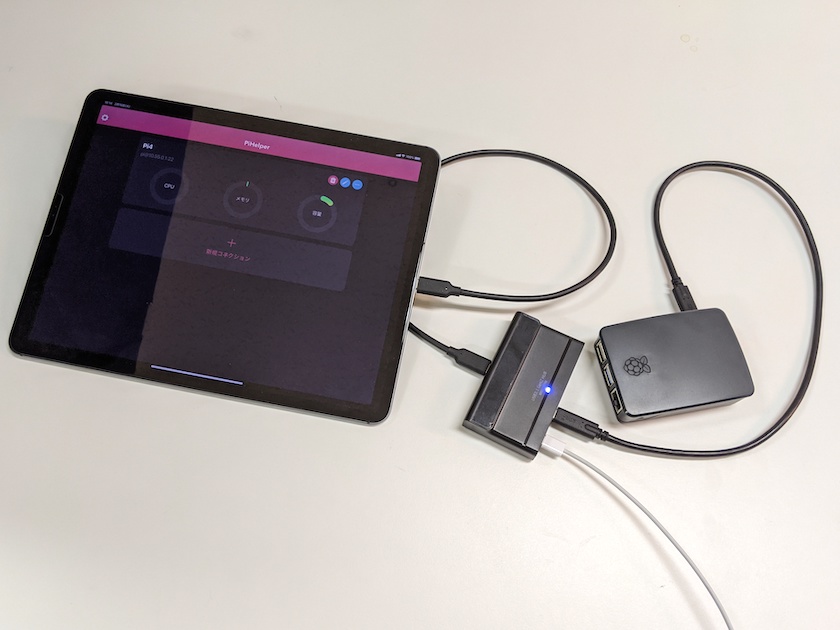

ハードウェア:映像を配信する端末,配信を確認する端末,Webカメラ,イヤホン,マイク,各種ケーブル等

ソフトウェア:Webブラウザ,動画配信サービスの登録(YouTubeやFacebookなど),動画配信アプリ(OBSなど)

【多元中継型】

ハードウェア:映像を配信する端末,配信を確認する端末,Webカメラ,イヤホン,マイク,各種ケーブル等

ソフトウェア:ビデオ会議サービスの登録とアプリ(Zoomなど),Webブラウザ,動画配信サービスの登録(YouTubeやFacebookなど)

単に現場を中継するだけであれば,スマートフォン一つで手軽に可能です。

しかし,催事をしっかり中継することを考えると,音声と映像をちゃんと届けられるように機材準備する必要がありますし,そのため機材を操作する人が別立てで居た方がよくなります。

ソフトウェアやサービスも,目的に応じて準備する必要があります。

現場中継するだけであれば,たとえばYouTubeに登録してセッティングすれば可能になるため無償で実現できます。Facebookの場合も同じです。使うソフトはWebブラウザだけで済みます。

専用の動画中継アプリといったものもありますが,特別な理由がなければ使う必要はありません。仮にその必要があってもOBSというアプリはネット上に無償で公開されているのでやはりコストはかかりません。

中継配信のプラットフォームはYouTubeやFacebook以外にも,Periscopeやニコニコ生放送といったものがあります。それ以外にも手軽な配信サービスはいろいろありますが,催事中継向けがどうかは検討が必要です。

多元中継の場合は,ビデオ会議システムを使いますが,サービスによって無償のものや有償のものがあります。たとえばZoomは有償サービスですが,40分制限付きならビデオ会議機能のみ無償で使えたりします。

ビデオ会議サービスは他にもSkypeとか,Wherebyといったものもありますが,それぞれ特徴がありますので使い比べてみる必要があります。

公開範囲の設定

おそらく,中継配信をするにしても不特定への全面公開ではなく,参加申し込みをした人だけ,会員だけ,料金を払った人だけ,といった限定的な公開をしたい場合が多いのだと思います。

YouTubeを使う場合,「限定公開」という設定を利用すればYouTube上から検索や閲覧ができず,URLを知っている人だけが直接視聴できるように限定できます。逆にいえば,URLが分かれば誰でも視聴できます。

限定した人にだけ教えるとともにURLを得た人たちは外部に漏らさないよう協力する必要があります。

少し手の込んだ事をして,動画をWebページに埋め込み,Webページにパスワード設定するという方法もありますが,この場合,視聴登録のような仕組みも合わせて採用しないと,パスワードが漏れれば誰でも見れます。

そこで,Facebookを使うと,グループ機能を利用して限定公開することが可能になります。

あらかじめ限定的に試聴させたい相手をグループに登録する手続きが必要になりますが,Facebookのライブ配信機能はグループ向けに限定配信できるので,グループに登録していない人は見ることができません。

ただし,この場合,試聴する者が全員Facebookアカウントを所有していることが前提となります。

MoodleやMOOCシステム等を利用して,そこに登録してもらった上で、システム内にだけ配信するという方法も考えられます。この場合はYouTubeの限定公開機能と組み合わせるパターンもあるでしょうし,独自の仕組みを利用する場合もあるかも知れません。

動画配信のプラットフォームとしては,ニコニコ生放送も実績あるサービスですが,こちらはある程度ニコニコ生放送の仕組みや文化的なものを理解しておく必要もあります。情報処理学会などは公式チャンネルを開設していたることからも分かるように,本格利用するには準備が必要です。

公開範囲の設定とともに,視聴者からのフィードバックをどのように得るかについても,段取りや使うツールの選択を考えなければなりません。

たとえば、昨今ではMentimeter,slidoといったツールが注目されています。以前にはGoogle Form,respon,Padletのようなものも使われてきました。

音声が最重要で,映像は次

動画中継というと,映像がキレイに配信されることが重要だと思われがちですが,実は映像よりも音声がクリアに届くことの方が遥かに重要です。

そのため,現場中継の場合はマイクによる集音が成功しているかどうかが一番大事なチェックポイントです。

多元中継の場合は,参加者が必ずイヤホンを利用しながら参加することが重要になります。音漏れすると会議音声の品質がグッと悪くなるからです。

音が小さかったり,反響したり等,音声が聞き取りにくいと,中継配信は本当に役に立ちません。

映像もキレイであるに越したことはありません。たとえばスライドや資料を表示する場合に,文字が見えないと残念な気持ちになりますから,映し出されたスライドをカメラで撮影する時はできる限りアップにしたり,あるいはスライドを直接パソコンから共有配信できるとよいわけです。

しかし,再度書きますが,映像のキレイさは二番目。一番大事なのは音声をクリアに届けられることです。そのための準備や工夫は重要です。

機材選び

いまはスマートフォン一つで中継配信ができる時代です。

スマートフォンは「ネット回線+カメラ+マイク+イヤホン端子」が合わさった機器なので,これに配信アプリが加われば,即配信できるのも当たり前です。

Webブラウザを介してYouTubeやFacebook,もしくはビデオ会議のZoom等を使う場合には,機材の組み合わせを揃えなければなりません。

手っ取り早いのはノートパソコン内蔵のカメラとマイクを使うことです。ビデオ会議の場合,これにイヤホンを取り付けるパターンと,外付け式又はインカム式のマイクとイヤホンを取り付けるパターンなどがあります。

中継ではWebカメラを使った方が便利でしょう。Webカメラは「カメラ+マイク」が合わさったものをUSBケーブルでパソコンと接続できる周辺機器です。Logicool社のものが有名ですが,サンワサプライ社やバッファロー社のものもあります。価格の幅も広いです。

音声が一番重要であるという観点から,外付けマイク選びは大変重要になります。ただし,マイクほど奥が深く安易な選択をすると失敗しやすい機材はありません。

たとえばサンワサプライ社のマイク製品Webページを見るだけでも非常にたくさんの種類のマイクがあることがわかります。会場の音を集音する場合は無(全)指向性を選ぶことになりますが,それなりの性能を期待するとなると、お値段もそれなりになります。1万円以下のものを選ぶ場合は気をつけなければなりません。

また,企業のビデオ会議のような複数の人間が音を聞きながらも話をする状況では,個々人がイヤホンやマイクを持つようなことはできないので,スピーカーホンのようなものを使います。この場合,専用のものを使わないと快適ではないので,たとえばYAMAHA社のシステムのようなものが必要です。

もしも複数のカメラや映像ソースを切り替えたいとなると,専用ソフトウェアか,AVミキサー(スイッチャー)が必要になります。たとえば,ローランド社のAVミキサーは,複数のカメラからHDMIケーブルで繋げた映像を切り替えてパソコンにUSB入力できるものです。ただし,お値段はそれなりに。他にはCerevo社のLiveWedgeやBlackmagicdesign社のATEM Miniといったものがあります。

機材は凝り出したらキリがない

素人にできる動画中継のクオリティを高める方法は,安定高速なインターネット接続を確保することくらいです。

パソコンやカメラ,マイクといった機材も性能の高いものを使うのが良いに決まっていますが,正直なところ,これはキリのない世界です。

正直に申せば,ちゃんと動画中継したいなら,素人は頑張らずに,プロに任せた方がいいです。その方がプロの知識と機材を利用できて,仕事に失敗がない。

ただ,プロに頼むことができない事情もあったりします。

私たち自身で中継配信ができる!そういうことが可能になったというのもこの時代の有り難さでもあります。自分たちの都合に合わせて,いろいろ組み合わせながらも情報発信や共有をするのは楽しいことです。

今回は動画中継の勧めでしたが,学校教育においては動画教材を制作するということが古くから取り組まれてきています。配信はともかくとして,動画を制作することは,これからますます機会が増えていくと思います。