先の「令和元年度一般会計補正予算」案の閣議決定と年明けに予定されている国会での成立見通しのもと,「GIGAスクール構想」の関連施策が急ピッチで進行中です。

政府関係者はもちろん,皆さんの住む自治体の教育委員会や情報施策を扱う自治体部局の関係者が,クリスマス前後に大わらわで対応をしています。あるいは,その担当者の方々さえ,前例のない事態に混乱困惑しています。

令和元年度補正予算関連は別にまとめています。GIGAスクール構想関連情報はこちらに。

今回は,文部科学省が当初用意した「GIGAスクール構想」の2つのWebページのうち,「GIGAスクール構想の実現」(削除済み)の方に掲載されている情報を少しずつ読み解いていこうと思います。

(情報がもう一つのWebページ「GIGAスクール構想の実現について」の方にまとめられたようです。)

—

「GIGAスクール構想の実現」

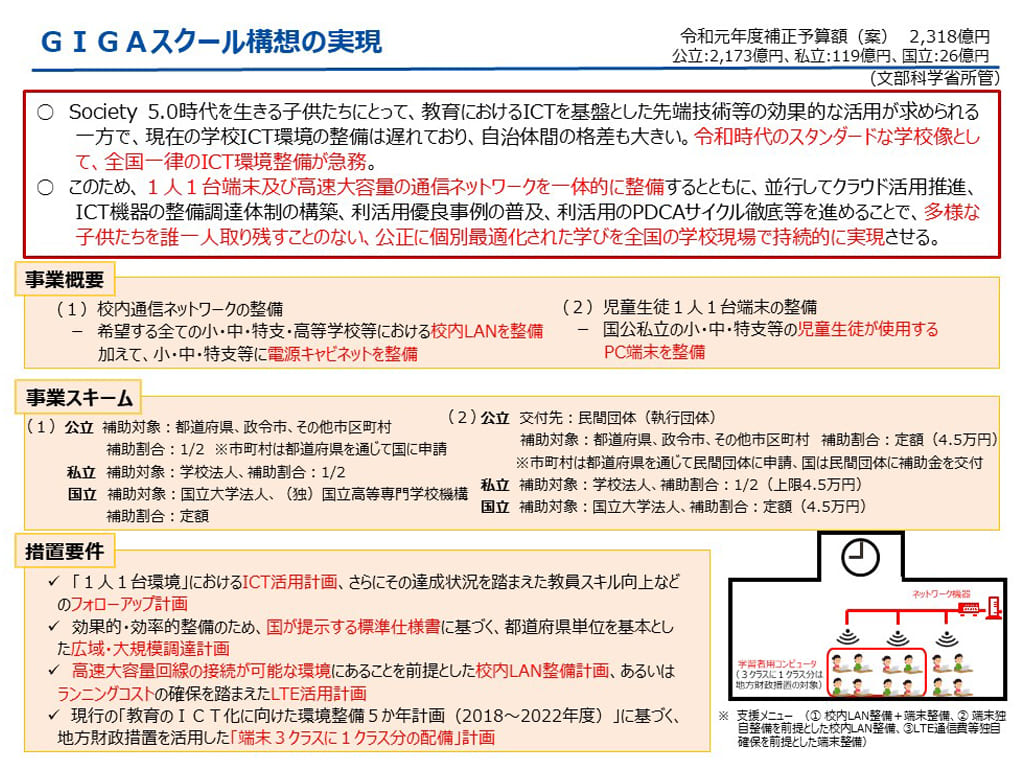

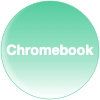

全体概要をまとめたのが「GIGAスクール構想の実現」スライドです。

このスライドからは,構想関連の事業に「2,318億円」が補正予算で確保されたこと。どんな事業があるのかということ。補助の範囲や割合,この補助措置を受けるための条件(要件)がまとめられています。

ちなみに念頭に置いていただきたいことがあります。

GIGAスクール構想は文部科学省から発せられているので,文部科学省だけがやっていることだと受け止められがちです。しかし,実際には,総務省や経済産業省との連携にもとづいて行なわれることを理解する必要があります。何より重要なことは,全体予算を統括する財務省もOKを出した内容がこうして公表されていることです。

また,そもそも事業予算とは,各自治体に自動的に配られる「配当金」ではなく,自治体が能動的に申請して初めて付与される「申請枠」の捉え方に近いものです。担当の方々がしっかり対応しないと措置されません。

—

さて,あらためて上記スライドのGIGAスクール構想(文部科学省分)を見ると,構想には2つの事業が含まれていることが分かります。

(1)「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業

(2)「GIGAスクール構想の実現」に向けた児童生徒1人1台端末の整備事業

以上2つです。

「ネットワーク整備」と「端末整備」の2つの事業は,組み合わせが求められていますが,基本は別物です。また,高等学校について,ネットワーク整備では対象となっていますが,端末整備では対象外になっている点は注意が必要です。

(1)ネットワーク整備

ネットワーク整備事業は,施設整備として考えるようですので,施設の一部として捉える「電源キャビネット」の整備もこちらの事業枠に加えられています(ただし(2)との兼ね合いもあって高等学校は対象外です)。

スライドにはありませんが,今回のネットワーク整備で求められているレベルは,校内ネットワークのLANケーブルは10Gbps対応であること,ネットワーク機器は1Gbps対応であることが望ましいとされています。

これは学校の教育学習活動に快適なネットワーク利用環境を提供するためであると同時に,今後,学校を会場として実施するコンピュータを利用した試験などに対応したり,災害等の緊急時に避難場所として利用される学校での通信手段提供インフラとしても必要とされるからです。

すでにネットワーク整備をして間もないとしても,全国水準を満たしていなければ,帯域強化をしなければなりませんが,単純な部品交換などは今回の整備事業対象外のため,帯域拡張等する際は1人1台環境にするための拡張工事とする必要があることに注意が必要です。

しかも,校内ネットワークが強化されれば,当然,学校外とのネットワーク接続も高速化しなければ,快適なネットワーク利用は叶いません。別に実証実験が始められる予定である学術ネットワークSINETへの接続は,こうした部分に取り組むものですが,すべての学校が実証実験に参加できるわけではありません。学校外との接続部分に関しては自治体負担で高速にする必要があります。

今回の補助はあくまでも「学校の校内ネットワークにおける工事を伴う整備」が対象です(そのため教育センター関係のネットワーク整備も補助対象外です。教育センターが通信のボトルネックになることもあるので改修の要不要を確認する必要があります)。

なお,校内LAN整備工事と一体としてならば,無線LANアクセスポイント整備は補助対象であるため,これは多くの自治体にとって関心が高いかも知れません。

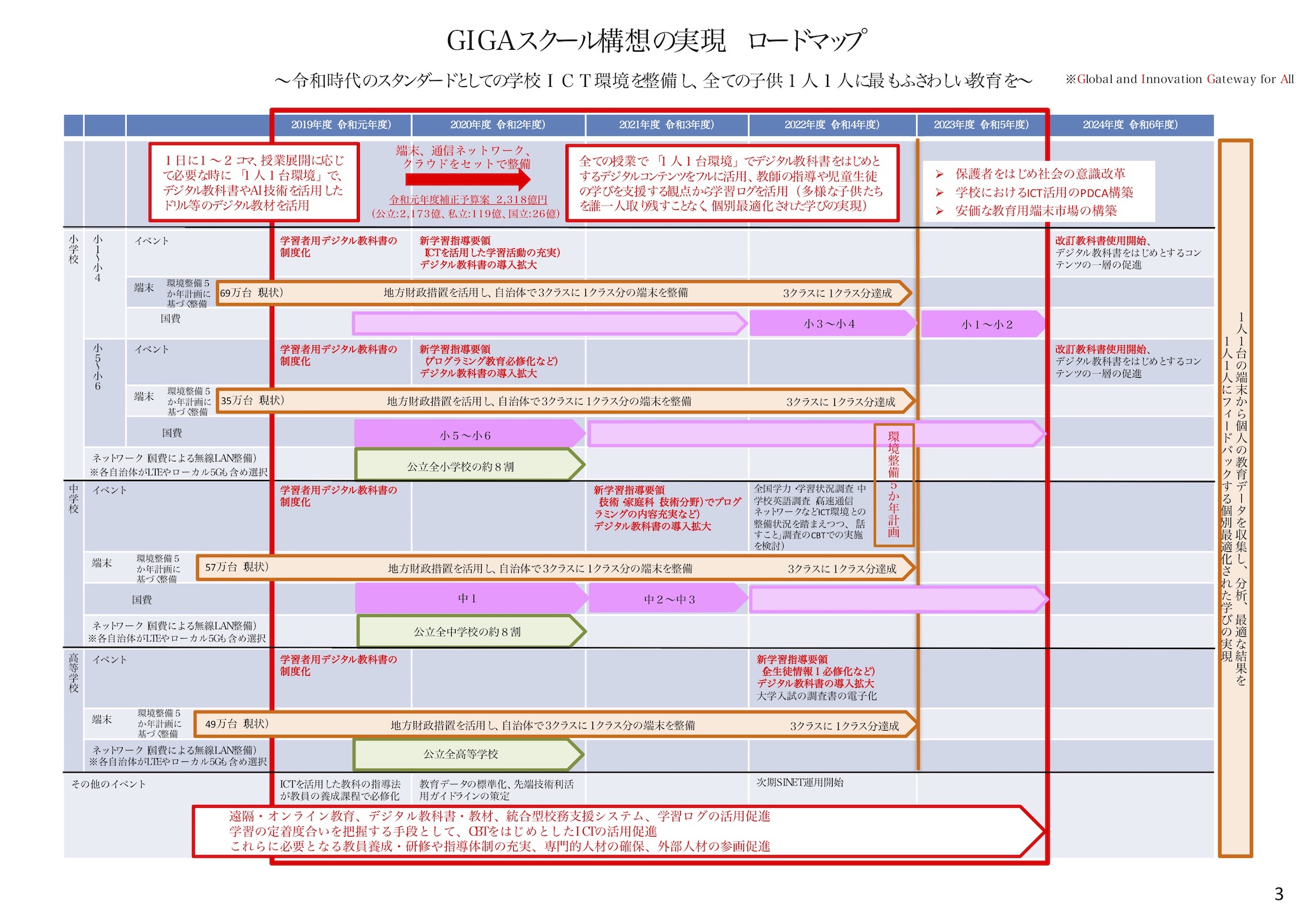

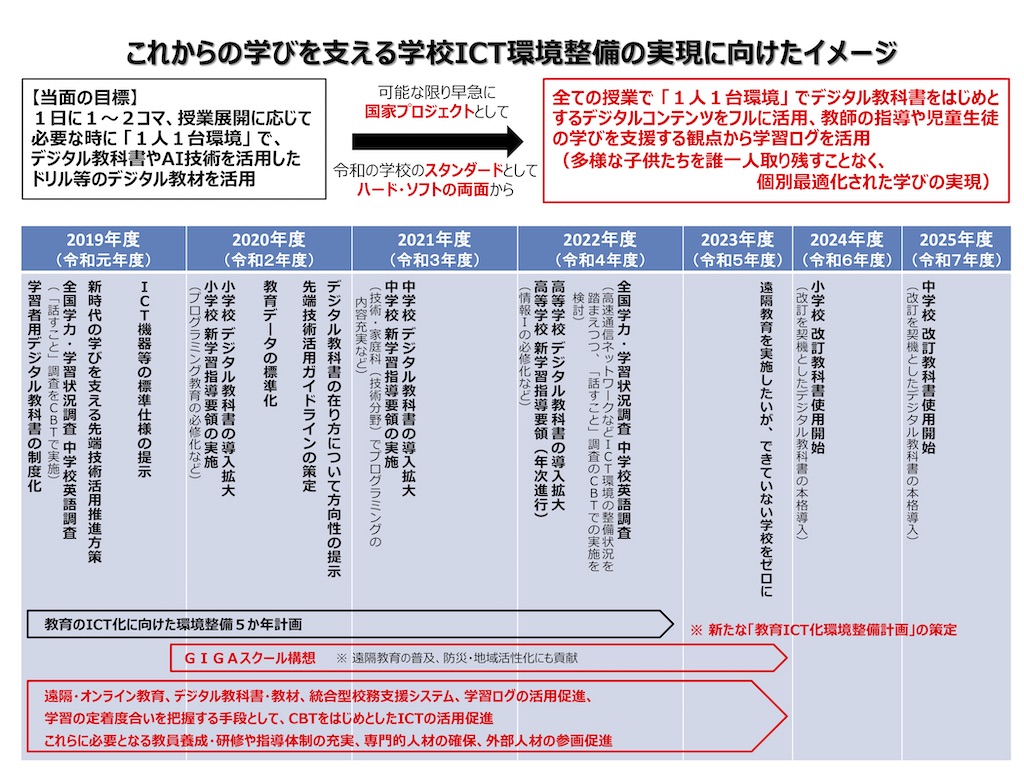

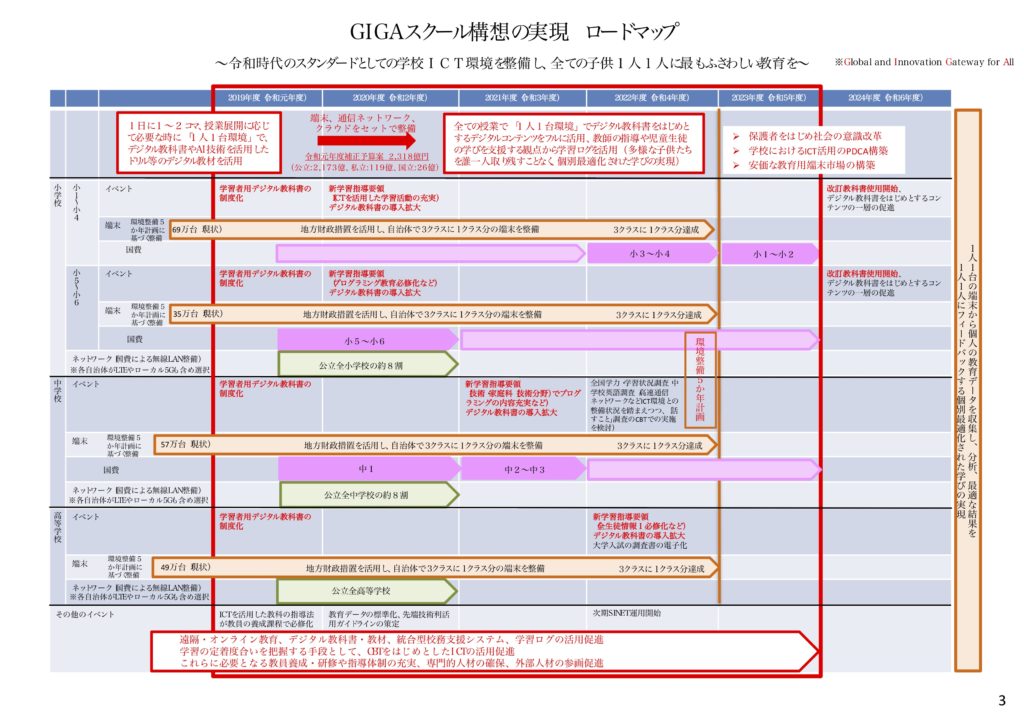

スライド(3枚目)のロードマップを見ると重大なことが分かります。

ネットワーク整備事業は「令和元年度補正予算限り」(または令和2年度への繰り越しのみ)となっていることです。

ごちゃごちゃ書かれた囲み枠が分かりにくくしていますが,赤い矢印が令和2年度に収まっていることに注目してください。これは今回の予算措置を逃すことは許されない,最終列車であることを表わしているともいえます。

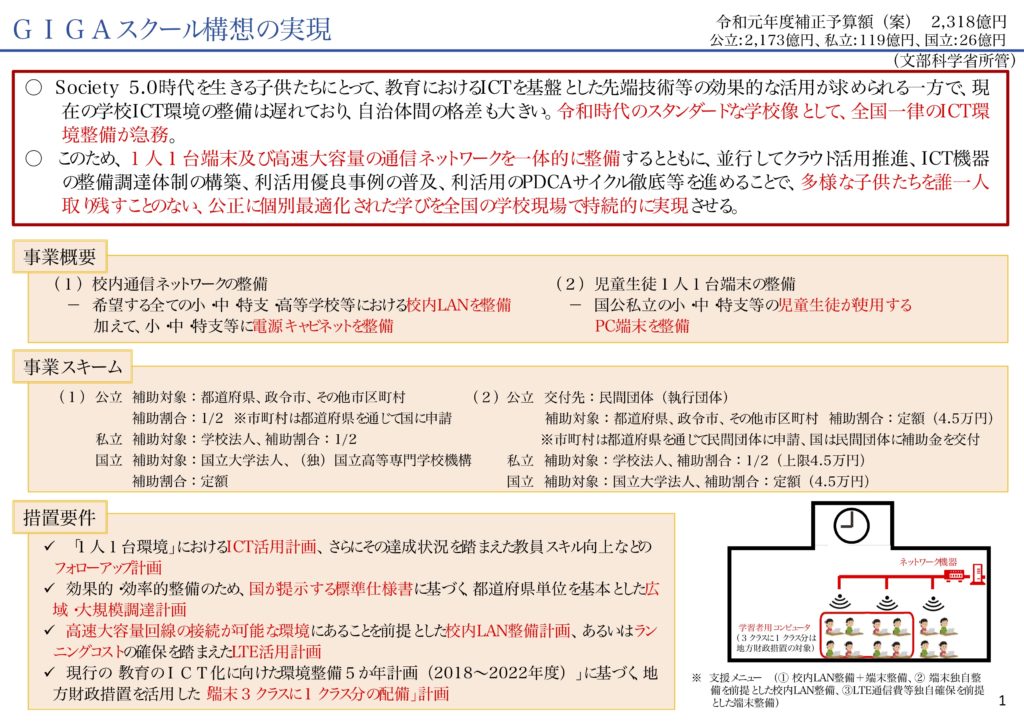

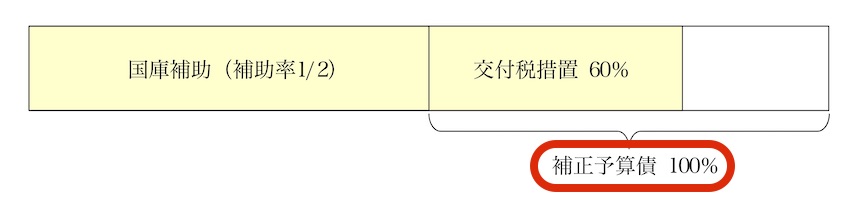

スライド(2枚目)を見ていただくと,今回の補助に関する措置イメージが描かれています。

素人なりにこの図を読み解くとこんな感じです。

「(1)令和元年度補正予算の場合」と「(2)文部科学省において令和元年度補正予算を繰り越し、令和2年度事業として実施する場合」と2つの場合があります。これは要望を出したタイミングや扱われ方によって変わるものです。

たとえば「令和元年度補正予算の場合」はこんな感じ。

私たちは,黄色の部分が補助対象で,白い部分(1/2の内の40% = 20%)は自治体が用意して負担しなければならないのか?と思いがちです。

ここでは「補正予算債」という形で100%付与されることの方を注目すべきで,つまり,ローンを組む(起債する)ことで,その年度に自治体で用意すべき負担額が「ゼロ」になるということが重要です。

もちろん白い部分は,自治体がローン返済(償還)する必要がありますが,今回のように自治体負担(頭金)なしに起債して事業に取り組めるのは滅多にないチャンスです。

〈補足〉 以下の記述が総務省文書「令和元年度補正予算(第1号)に伴う対応等」にありますが、GIGAスクール構想の場合,100%の地方債充当と内60%の後年度元利償還金が認められ,内残り40%(つまり全体の20%)の償還金は自治体負担となります。 (3) 追加の財政需要 今回の補正予算により令和元年度に追加されることとなる投資的経費に係る地方負担額については、原則として、その100%まで地方債を充当できることとし、以下に掲げるものを除き、後年度における元利償還金の50%を公債費方式により基準財政需要額に算入し、残余については、単位費用により措置することとしている。 (中略) ③「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業に係る補正予算債 「GIGAスクール構想の実現」に向けた校内通信ネットワーク整備事業に係る補正予算債の後年度における元利償還金については、その60%を公債費方式により基準財政需要額に算入すること。

つまり,この年末に大至急で計画を整え,細かいところはあとから頑張ろうと割り切って要望を申請すれば,令和元年度補正予算として扱われて自治体にとってまずは負担が生じないことになります。

—

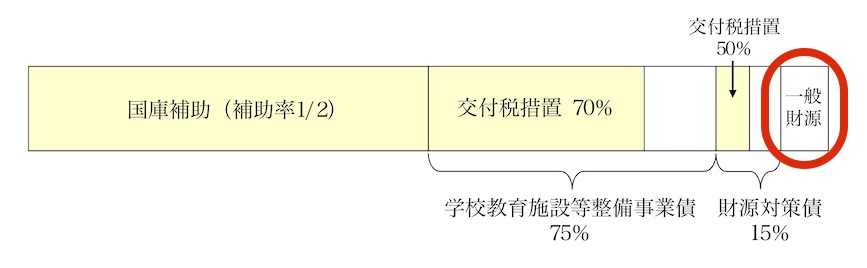

一方,令和2年度事業として扱おうとなった場合…

令和元年度補正予算から外れるので起債できる割合が100%でなくなります。そのため,令和2年度から始めるとあらかじめ自治体負担をする必要がでてきます。それが「一般財源」と書いてある部分です。

それでも,文部科学省の関係者の方々の尽力と各省庁関係者の理解で,1/2の内90%(75%+15%)までは起債が認められたので,残り1/2の内10%(つまり全体の5%)の一般財源負担でよいレベルとなっています。

また,後年度以降の償還金(交付税措置)の比率は,令和元年度と令和2年度とで変わらず60%(75%x0.7 + 15%x0.5)が国から措置されます。

これを関係者の人々が「破格の対応だ!」と評するのは,これほどの予算優遇措置は滅多にないことであり,今後期待できないレベルだからです。

〈補足〉 「補助」と「補助裏」という言葉があります。「補助」部分である国庫補助部分に対して,「補助裏」部分は差し引いて残った部分のことです。そして補助裏では自治体によるローン(起債)が組まれます。今回「○○債」とあるのがそれです。そのうち「交付税措置」とされている黄色部分はローン返済(償還)に国から償還金が付与されますが,白い部分は自治体自身が後年度以降に予算計上して償還しなくてはなりません。 「結局,ローン組むんじゃ,なんのメリットもないんじゃないの?」というのが一般的な考え方ですが,財務の世界では逆にローンを組む(起債する)のが許されることに大きな意味があります。今回のように起債の割合(充当率)が100%で認められることは,資金ゼロで物事が始められることであり,自治体にとって大きな意味があるのです。この起債充当率で財務省がOKしたのは,それほど政府や様々な方面から必要性が強く働きかけられた結果です。 というわけで,補助裏というと,残り半分を埋め合わせる他所からの予算措置があるものだと思いがちですが,そうではありません。そして,今回の補正予算で100%起債が認められたことのチャンスをぜひ活かすべきだということになります。 つまり,令和元年度補正予算事業で取り組めば「頭金ゼロ円」で,令和2年度事業で取り組めば「頭金は全体の5%」で,それ以降は「全額自己負担一括払い」を覚悟で…ということです。

財政の仕組みの面倒くささがありますが,このような仕組みの上で,関係者の人々は自治体の事情を勘案しながら取り組んでいます。

私たち国民は,このことを理解した上で,GIGAスクール構想が目指している理念に理解を示しつつ,一方で,これらの整備事業がGIGAスクール構想が目指す目的・目標に合致して適正に進められているのかを注視する必要があるということです。無責任な否定も,単なるお任せも,令和の時代には相応しくありませんから,この機会に次代の教育についてみんなで考えたいところです。

(2)端末整備

端末整備は,令和5年度までかけて,児童生徒1人1台の学習端末を配備する事業です。公立学校に関しては,対象となる児童生徒数に対して定額(4.5万円)の補助が出ることになっています。

令和2年度は小学5,6年生と中学1年生が対象

令和3年度は中学2,3年生が対象

令和4年度は小学3,4年生が対象

令和5年度は小学1,2年生が対象

以上の対象学年の児童生徒数(その2/3)が補助金額の算定基準となります。

児童生徒1人ひとりが1台以上の学習端末を利用できる環境を整備するのは,デジタル端末の利用シーンのほとんどが,従来は学校外の個人的・商業的文脈での消費的利用に奪われたままであるのを,今後は学校を中心とした協働的・教育学習的文脈での創造的利用に振って取り戻すためです。

教育の情報化がこれまで進展せず,デジタル端末の利用シーンを学校の中に生み出せていなかったツケは大きいため,向こう側に振り切れた針をこちら側に引き戻すのは大変ですが,少しずつ針を動かしていかなくてはなりません。

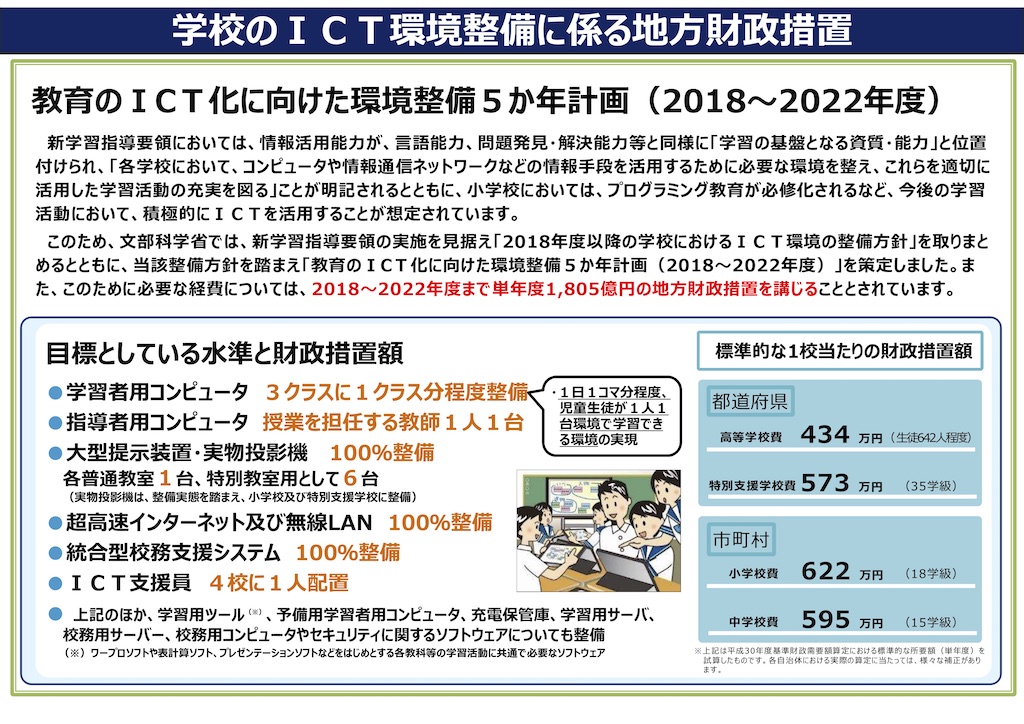

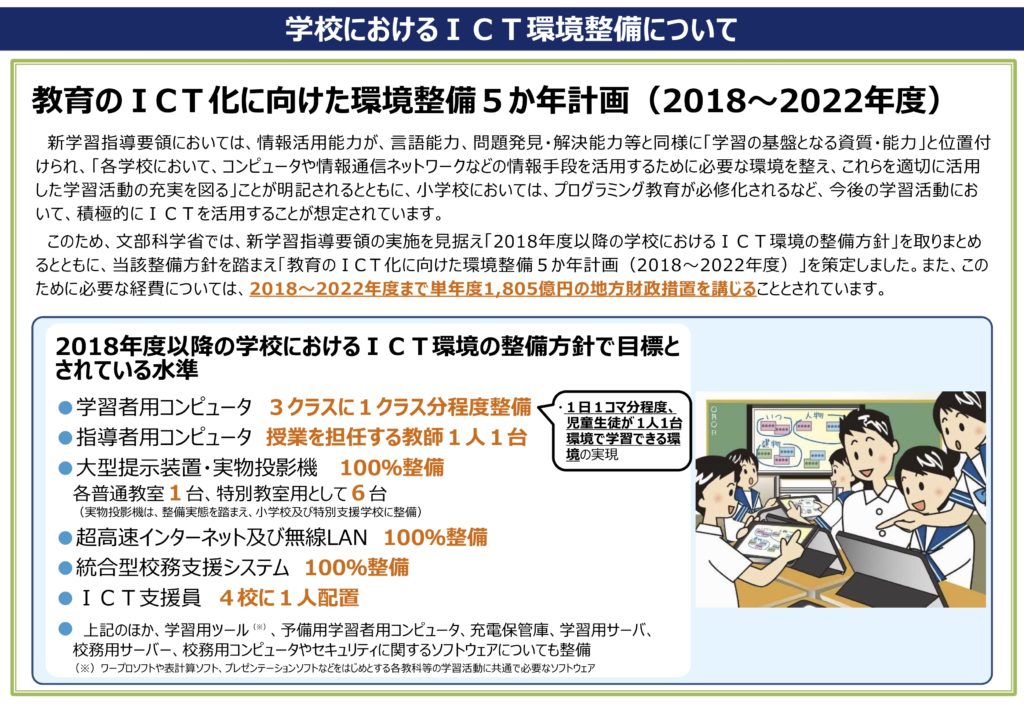

さて,今回の端末整備事業とは別に,もともと「教育のICT化に向けた環境整備5か年計画」が走っています。

GIGAスクール構想の端末整備事業予算(2/3)と5か年計画の端末整備事業予算(1/3)は,当然重複しないように設計されたため,児童生徒全員分(3/3)を整備するには,この2つを組み合わせて要望しなければなりません。

少なくともGIGAスクール構想の端末整備事業は,5か年計画の端末整備事業を「措置要件」としていますので,5か年計画で整備済みか,今回の機会に同時整備を計画することが条件となっています。

さて,整備される端末はどうなるだろうということです。

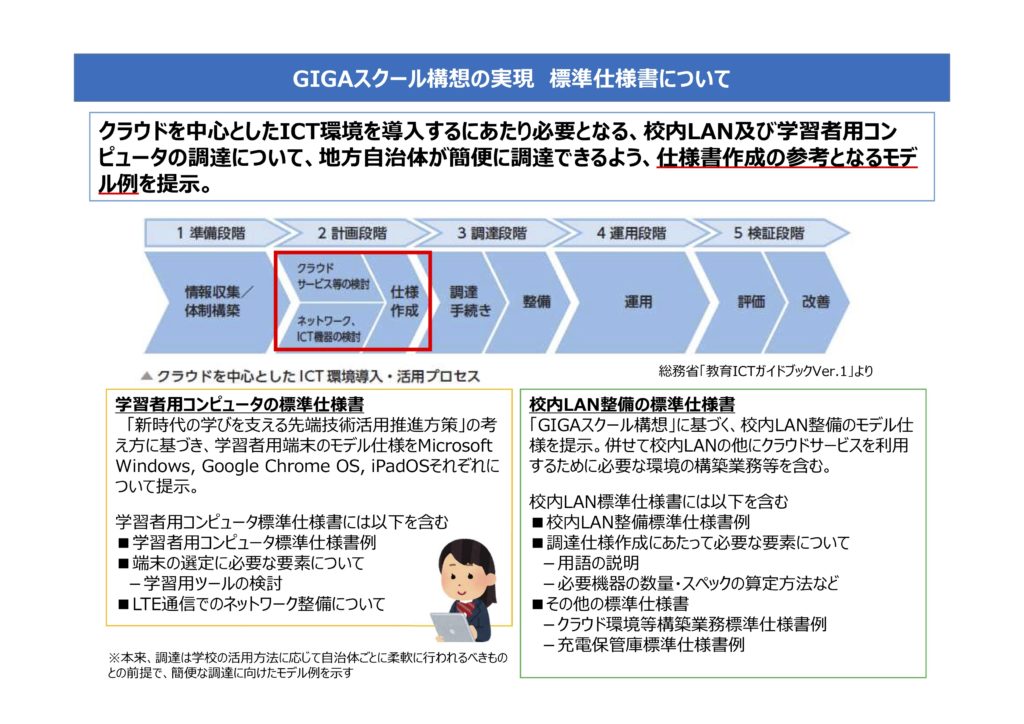

文部科学省からは「標準仕様書」なるものが公表されました。「学習者用コンピュータ」と「校内LAN」に関して標準仕様が記載されています。

文部科学省によると「ネーミングを失敗しちゃったかな」という感じらしく,あちこちでこれは「モデル例」であることが併記されています。つまり,この通りでなくてよいということです。

今回のGIGAスクール構想は,当然,全国の自治体に対して発せられていますが,実際には自治体によって整備状況がバラバラで,すでにネットワークも端末整備も済ませちゃったところもあれば,まだすべてこれからですという自治体もあり,その規模感もまるで違います。

また,自治体によって,統一的な端末(OS)導入をしているところもあれば,小学校と中学校で導入端末(OS)が異なっているところもあるわけです。

ところが,一番最初に示したスライド「GIGAスクール構想の実現」(1枚目)の措置要件には「効果的・効率的整備のため、国が提示する標準仕様書に基づく、都道府県単位を基本とした広域・大規模調達計画」と書かれていて,導入済み端末がバラバラな状況で,その取りまとめをどうするのか,大規模調達のメリットは出させるのかと疑問が噴出して,関係者はとても悩まれています。

同スライドで注目すべきは事業スキーム部分の「交付先:民間団体(執行団体)」という記載です。

これは学校や設置者である自治体に交付されるのではなく,取りまとめをしてくれる企業などに対して交付されることを意味しています。その企業や団体が様々な種類の端末(OS)を上手に取りまとめてサポートしてくれればよいのですが,現実的にそれができる企業はあるのか,各都道府県に対応してもらえるのか,それもいろいろ悩ましいところです。

ちなみに,今回のGIGAスクール構想は,「クラウド活用推進」がベースとなっているので,ネットワーク整備で快適な通信環境を構築し,クラウドサービスをストレスなく利用できるようにするかわりに,端末自体が装備する機能やソフトウェアなどを少なくすることが意図されています。4.5万円の金額も,そのような軽量クラウド端末を想定したものです。

クラウドサービスのアカウントを1人1つ整備することで,異なる端末(OS)を超えた活用に繋げることはできますが,そうした利用のためにもスキルを育んでいく学習環境の整備が必要になるでしょう。

—

セキュリティポリシー

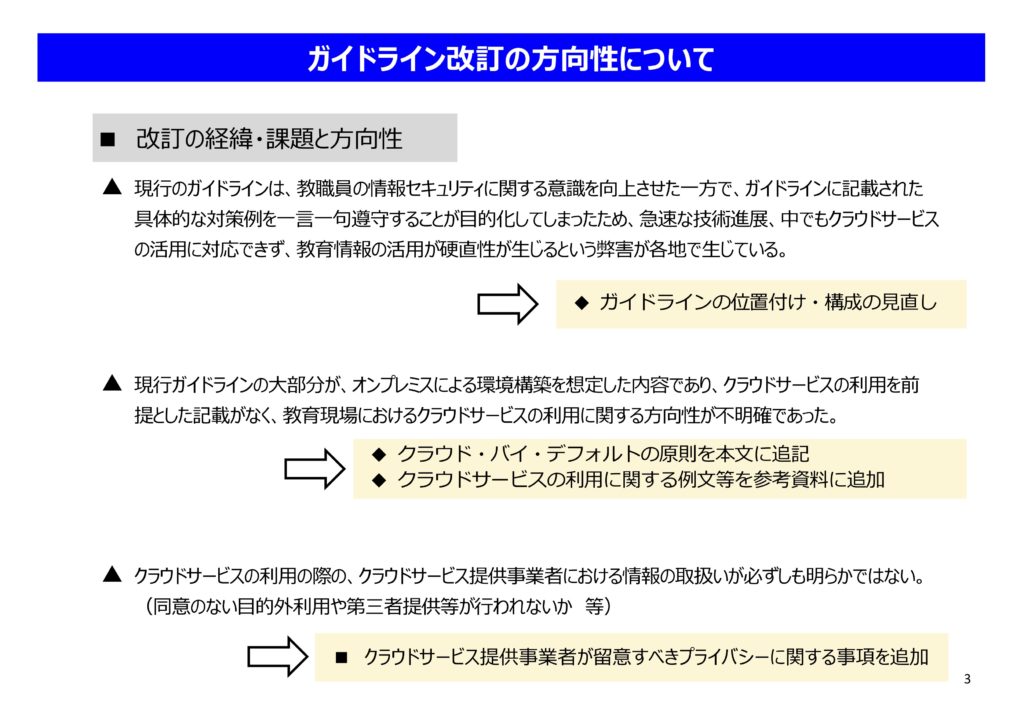

「教育情報セキュリティポリシーに関するガイドライン(令和元年12月版)」も公開されました。

従前のものが「一元管理」を指向した内容だったものを「クラウド・バイ・デフォルトの原則」にもとづいて見直したとされています。

つまり,このセキュリティポリシーガイドラインが,教育学習のための柔軟なネットワーク利用を可能とする環境の整備を妨げてきてしまったという反省にもとづいた改訂です。

自治体におけるセキュリティポリシー作成の際,このガイドラインをコピペしたものもいくつか見受けられたということもあってか,中身の構成を見直し,守るべき内容を記載したとのこと。そして,守る方法については有識者を招いた上で十分検討吟味し,分からなければ文部科学省に問い合わせることを推奨しているようです。

—

教育の情報化に関する手引き

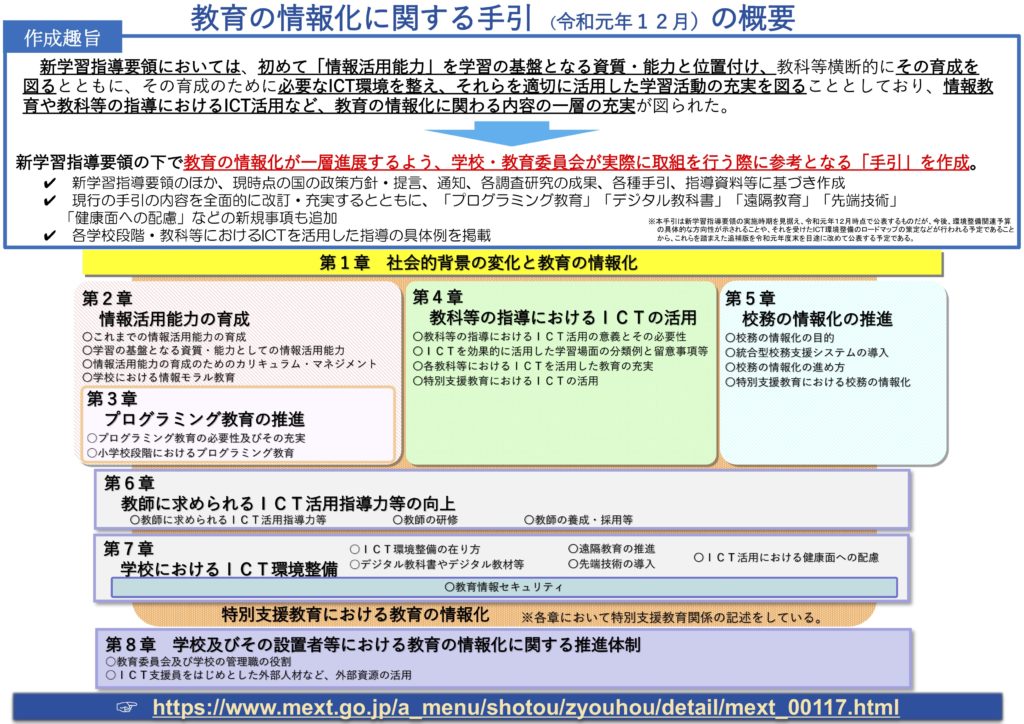

「教育の情報化に関する手引き(令和元年12月)」も公表されました。

合わせて360ページものボリュームとなり,これ一つで教育の情報化に関する取り組みの参考情報となるよう作られました。

正直言えば,専任の編集者を置いてスリム化して欲しかったと思いますが,これは利便性というよりも「手引きに書いてある」記述性を重視したものなので,ここからさらにブレークダウンした参考図書や解説の執筆や講演が関係者によってなされることになります。

なお,現在公開されているバージョンは,イラストなどの図版がまだ少ないため,年度内に図版の追加や情報更新した「追補版」が予定されているそうです。

—

GIGAスクール構想の実現パッケージ

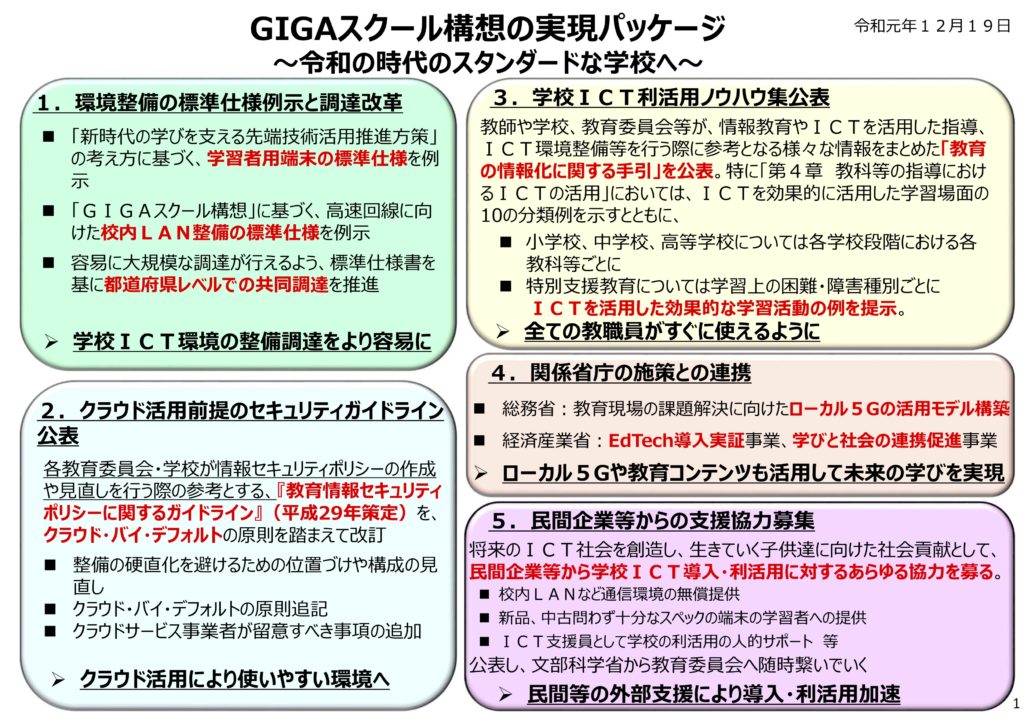

すでに実現パッケージの中身には触れてきましたが,2番目に掲げられているのにまだ触れていなかった「GIGAスクール構想の実現パッケージ」というスライドを見てみましょう。

今回は,1.と2.と3.について触れてきました。

この他にも同スライドには,4.関係省庁の施策との連携について,経済産業省や総務省の取り組みが紹介されています。5.民間企業等からの支援協力募集については,今後様々な情報が出てくるのだと思います。

==

2019年12月23日に文部科学省で「学校の情報環境整備に関する説明会」が開催され,各都道府県・政令指定都市の教育委員会と各自治体の情報政策の関係者が出席し,GIGAスクール構想について説明がなされました。

すでにそれ以前から,つまり補正予算案件が決定しそうな前後から,各自治体には連絡が送られ続けて,次から次へと新しい情報や見直された情報が届いていたようです。そして,年明けに補正予算が成立するのを見計らう形で,年末年始に全国の自治体の要望確認をしているところのようです。

関係者の皆さんは,いまもずっと詳細を詰めるために検討作業や調整作業を続けています。ここでご紹介した情報も,細かいところは現在進行で見直される可能性もあります。

確かに,大きな金額が動く国家事業であり,そこに幾らでも怪しさが紛れ込む余地があるかも知れません。しかし,私たちが前向きな関心を抱き続けることで,指摘され得る懸念に対応する改善力が与えられますし,適度な緊張関係のもとで様々な手続きも適切に行なわれるようになるはずです。そのような関心の持ち方をしたいところです。

今回のGIGAスクール構想にあたって,担当課長さんは次のようなことを強調しておられます。

「何をするのかはあくまで手段 何のためにするのか(目的)が極めて重要!」

その目的は,文部科学大臣のメッセージをはじめ,各所で各様に述べられてきているものです。それらをいつでも気にしつつ,同時に私たちは「初めの問い」に戻る姿勢も合わせて持ち続けたいと思います。